エアーブラシ塗装のメリットは「綺麗な塗面が誰でもできる」ことです。

ただし「誰でも」が故に意外と個性を出すのが難しいかと思います。

特に最新のキャラクターモデルは「塗装しなくても十分かっこいい」です。

そこで「塗装表現で個性を出す」のに「立ち上げ塗装」はおすすめです。

塗装方法も「めんどくさいが難しくはない」のがメリット。

せっかく高価なエアブラシを手に入れたならぜひ挑戦してみましょう。

立ち上げ塗装とは

「下地の暗い色」を「明るい色でほぼ隠すように塗る」塗装方法です。

明るい色は隠ぺい力が弱いことが多く暗い色の上から吹くと「なかなか発色しません」

その特性を利用して「影色(暗色)を自然と残す」技法です。

「変形ブラック&ホワイト塗装」とも言えます。

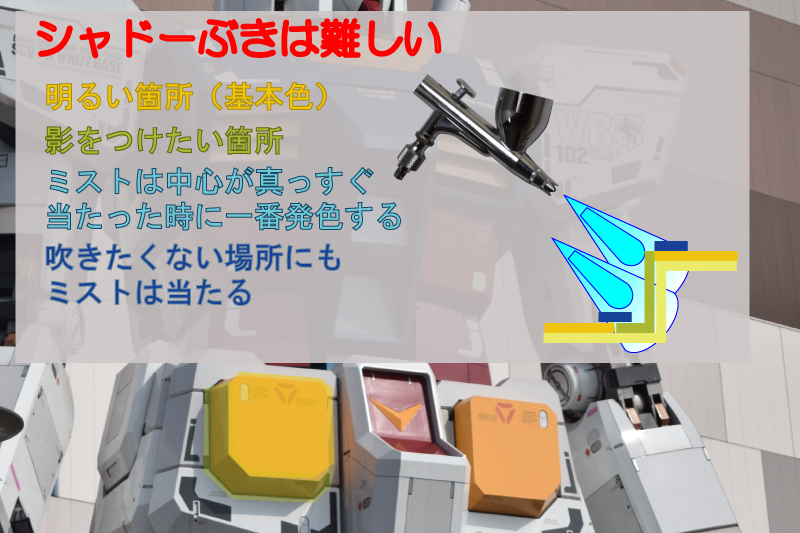

ブラック&ホワイト塗装(シャドーぶき)との違い

シャドーぶきは「明るい色の上に暗い色を塗る」塗装方法です。

通常、影は逆エッジなど「谷間の底」にできます。

しかしながらエアブラシの特性上谷間のみを狙って吹くのは難しいです。

さらにパネルラインなど細い線を描くの場合、エアの中心をぶれずに動かす必要があります。

また、暗い色ははみ出しが目立ちます。

すななち「空中で精密にブラシを動かす」必要があります。

この「空中でブラシをコントロールする」のが曲者です。

「トレース(直線)」「距離」「速度」を完璧に制御するのはとても難しいです。

したがって「失敗がとても目立ち、かなり修練が必要」な塗装方法と言えます。

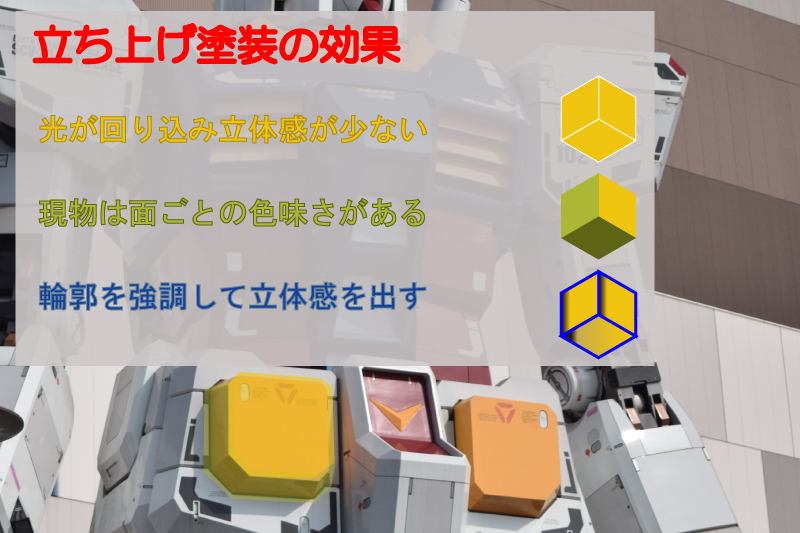

立ち上げ塗装の効果

プラモデルは基本的に小さいので「光がまわりこみ」過ぎて輪郭がぼやけて見えます。

現実の巨大構造物(車や倉庫など)は光の当たり方で面ごとに複雑な色味に見えます。

人間の目はその情報から「物の大きさ・立体感・質感」を自然と判断しています。

立ち上げ塗装は「エッジ」や「モールド」にかすかに影色を残す塗装法です。

その結果「輪郭をくっきりすることで立体感が出る」を効果があります。

「自然界のシャドーの表現」ではなく「絵画的(2次元的)表現」を狙った技法とも言えます。

さらに物体が大きいほど自身の影で暗い(黒い)部分も大きくなります。

ところがイラスト違い3次元のプラモデルでは「見る角度」を固定することができません。

したがって、それらを「塗装で表現するのはとても難しい」です。

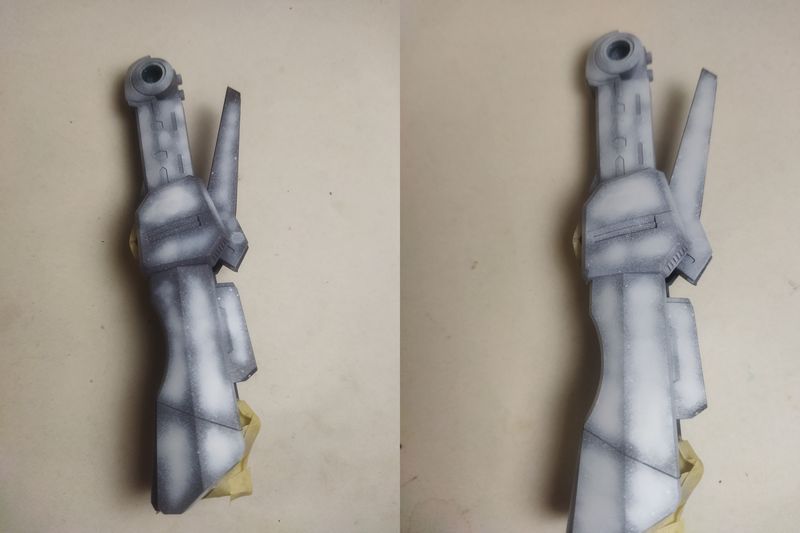

黒立ち上げの効果

「かすかに残った黒色」の情報から「巨大さ」「重厚さ」を感じる効果があります。

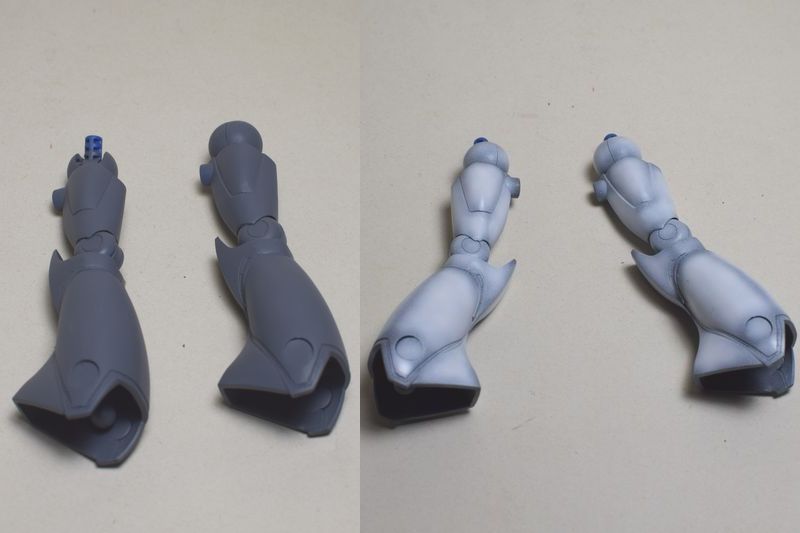

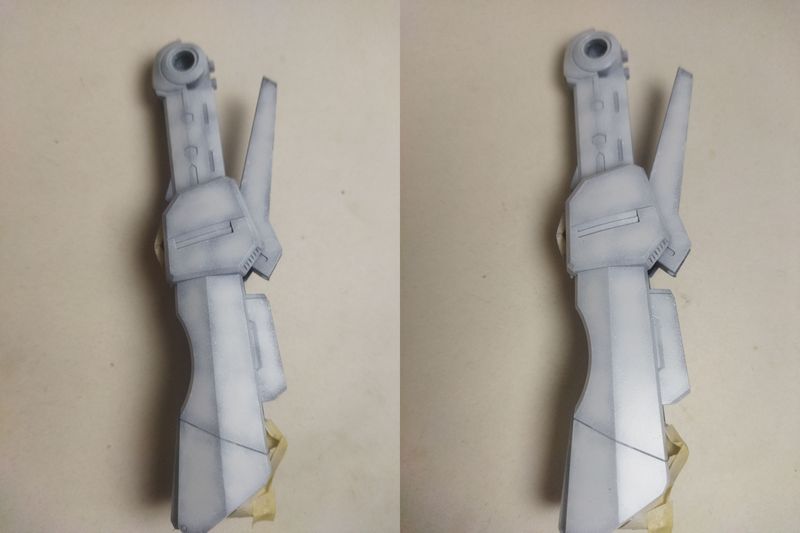

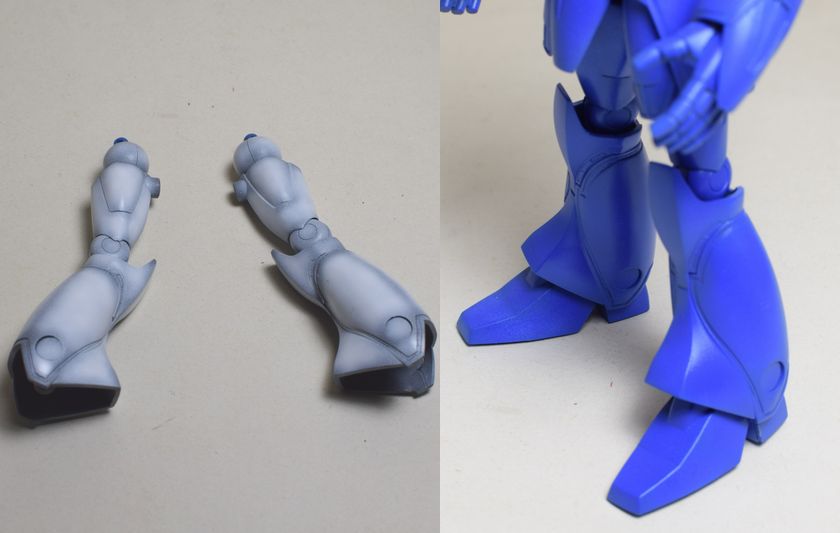

写真はメカサブヘビーの立ち上げ塗装です。

腰回りの青色は彩度が落ちて暗い部分はより暗く見えるようになりました。

また明色と影色(黒色)のコントラスト(色相差)で「明色が浮かび上がる」効果もあります。

黒色以外の立ち上げの効果

逆に下地を「黒以外(基本色より彩度の低い色)」にすれば「重さ」は感じなくなります。

(エッジの色は沈むので立体感は強調される)

写真はコバルトブルーからの立ち上げ塗装です。

「全体の色味は暗くならず」輪郭が強調され立体感がでる効果があります。

その他、肌や髪の毛や衣服など「立体感」「柔らかさ」を表現することもできます。

「フィギュアのサフレス塗装」も立ち上げ塗装の一種で応用の広い塗装法と言えます。

下地色を吹きます

まずは「残したい影色(濃い色)」を全体に吹き付けます。

影色は「エッジの谷間」や「パーツの裏」までしっかり発色させておきます。

「立ち上げ塗装の影色は黒でなくてもよい」です。

黒色なら「重く感じる」、彩度の低い色なら「立体感を強調」できます。

薄い塗膜で発色が良い塗料ならなんでもOK。

私はメカサフヘビーなど「安価で量が多い」塗料を多用しています。

「下地色は何も考えずベタ塗りできる」のが立ち上げ塗装のメリットです。

基本色を吹きます

立ち上げ塗装は「中心から少しずつ明るい色を発色させる」塗装法です。

暗い色の上に明るい色をのせると「なかなか発色しません」

そこで「何度も塗り重ねて発色させていく」ことになります。

基本色(明色)は暗色の上から吹くので弱いミスト部分がはみ出してもあまり目立ちません。

まず、吹き始めはかならず面の中心から始めます。

そのままミスト中心が当たる場所を「少しずつ影色に近づけるように」吹いていきます。

面の中心はいくら発色してもよいので「一発で狙った場所に」吹き付けなくてもOK。

線を重ねて「影色を削り込んで形にする」ようにブラシを動かしていきます。

残したい部分を「狙って」少しずつ面を広げるために「細ぶき」が基本になります。

細ぶきのコツは

基本は細ぶきで塗装するので、それに合わせたエアーブラシの調整が必要になります。

- 塗面との距離を近くして「狙ったところを吹きやすく」

- 距離が近くても「塗料が押し流さない程度の低圧に」

- 塗料を薄めにして「低圧でもミスト化しやすく」

具体的な条件は個人の吹きやすい好みによって変わります。

以下3点は「私の細ぶきの好み」として書いておきます。

「距離10mm以下」エアーキャップを外してニードルが当たらない程度の距離

「エア圧定格0.04Mpa以上」ボタンを押した状態でミストが綺麗に分解される圧力

「4倍以上希釈(塗料1:溶剤3)」発色よりも低圧でミスト化する薄さを重視

詳細は「初めてのエアーブラシ(グラデーション塗装の練習)」を参照してください。

立ち上げ塗装をする前に

パーツはある程度「かたまり」になるように組み立てておきます。

特にキャラクターモデルなどモールドとしてパーツの分割を「見せる」ものが多いです。

別々にグラデーションをかけると組み立て後「色味」が揃いません。

本来ばらした方が持ち手も付けやすく、全方向から吹けるので吹き漏れもしにくいです。

ただし、立ち上げ塗装は「吹けない部分を影色として残す」塗装法でもあります。

なので組み立てた方が逆に有利になります。

実際の立ち上げ塗装の吹き方

面の中心から細ぶきで塗装面を広げていきます。

最初はエッジやモールドにミストが届かない程度の小さい円を描きます。

さらに細ぶきで「米印を描くイメージ」でエッジに向かって面を広げていきます。

塗料は止めることなく、一度一度面の中心にブラシを戻しながら面を広げます。

ブラシの動きを止めると塗料がたまって流れる可能性が高まります。

「ブラシはある程度の速度で常に動かす」を意識をすると事故は減ると思います。

立ち上げ塗装のメリット

- 下地は何も考えずベタ塗りできる

始点を常に面の中心から吹くので「狙いは多少適当でもよい」 - 暗色に明色を吹くのでミストの中心が外れていれば「はみ出しても発色はわずか」

- ブラシ進行方向の「ミストの半円だけ」注意して「目で見ながら調整できる」

- エッジ(スジボリや溝)はそもそも塗料が弾かれるので自然と色は乗りにくい

立ち上げ塗装は暗色に明色を重ねる「塗装のセオリーから外れた塗装法」です。

しかしながら、上記のように「目で見て修正しながら」塗装できるのがメリットです。

「システマチック」で「誰でもある程度再現できる」のが魅力だと思います。

どこまでグラデーションをかけるか

1度目の塗装はかなりエッジのシャドー色を残した「荒めのグラデーション」でとどめます。

立ち上げ塗装は面ごとに区切って塗装をします。

細ぶきの薄い塗料を発色させようとミストを当てすぎると垂れる危険性はあがります。

そこで一度に仕上げようとせず、「少しずつ」「全パーツ(面)」「回しぶき」します。

塗装量は「吹いて数秒で触れる程度」にして、どんどん面を変えて吹き付けていきます。

グラデーションが消えないように「ほどほどで止める」のがコツです。

フィルタリングでグラデーションのムラを消します

パーツごとにグラデーションをかけるのでそれぞれ色味や影の範囲も変わります。

各パーツ3回ほど回しぶきしたら、一度「パーツを並べて」色味をチェック。

4回目からはシャバシャバにした塗料を少し遠目から塗料多めで「ふわっと」吹き付けます。

ここでは「色味を揃えるため塗膜を一層作る」意識で、エッジにミストがかかってもOK。

「表面が少し濡れるまで」ゆっくりブラシを動かして全体に塗料をのせておきます。

ゆっくりと乾く過程で溶剤の喰いつきと塗料の平滑化の効果で表面と艶が整います。

「影色は隠ぺい力が強い」ので多少雑に吹いてもグラデーションは残ります。

各ブロックの色味を揃える

フィルタリングも基本色塗装と同様、各パーツを回しぶきします。

各ブロックを並べて見比べながら全体の色味を整えます。

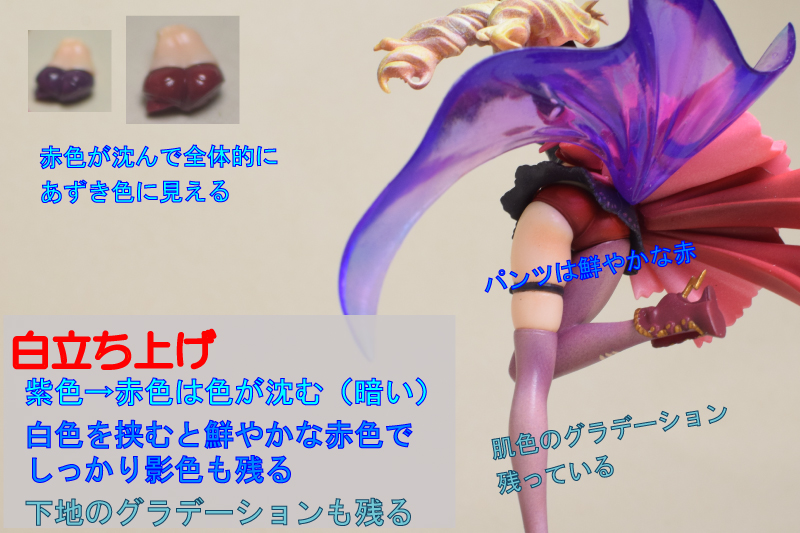

白立ち上げ塗装とは

基本的には「影色(黒)に基本色」でグラデーションはかけることができます。

ただし「鮮やかな色(特に赤色と黄色)」は発色が弱く下地に影響を受けやすいです。

そこで「下地に白色でグラデーション」をかけて「望む色でコート」します。

一度「白のグラデーションをはさむ」のが「白立ち上げ」と言われる塗装法です。

「鮮やか(ビビット)なのに明暗差のあるグラデーション」が表現できます。

黒立ちあげと合わせて所謂「MAX塗り」と呼ばれ一世を風靡した技法です。

最近の塗料は性能が上がりブルーでもしっかり発色します。

写真ではせっかくのグラデーションが見えなくなっています。

コートする色は「クリアーで倍以上に薄める」と発色が抑えられます。

少しずつ発色させればせっかくかけたグラデーションを塗りつぶす事故も減ります。

まずは「クリア化」して様子を見ながら吹いた方が良いでしょう。

立ち上げ塗装のススメ

現行ガンプラの塗装は「ハイデテールを生かしたパネルラインごとの塗分け」が流行りです。

写真はRGを全塗装してますが、「正直、整形色艶消しフィニッシュ」と違いが判らないです。

またHGなどをここまで仕上げるには莫大な手間がかかると思います。

写真は初代HGダンバインを立ち上げ塗装したものですが「それなりの存在感」があります。

スーパーロボット系などの古い時代の作品はモールドや面構成も比較的シンプルです。

そういったキットほど立ち上げ塗装は効果的です。

写真はベタ塗と立ち上げ塗装の比較ですが、ベタ塗はやや「おもちゃ」っぽくみえます。

立ち上げ塗装は「くどい」「暗い」「わざとらしい」ので最近あまり見かけなくなりました。

ただし「あまりやらない塗装」が故に「やっている感がとても目立つ」とも言えます。

模型展示会やSNSが身近になった現在は逆に価値が上がってると感じます。

モチーフによりますが「作品を簡単に差別化」できるのでぜひ挑戦して欲しいです。

コメント