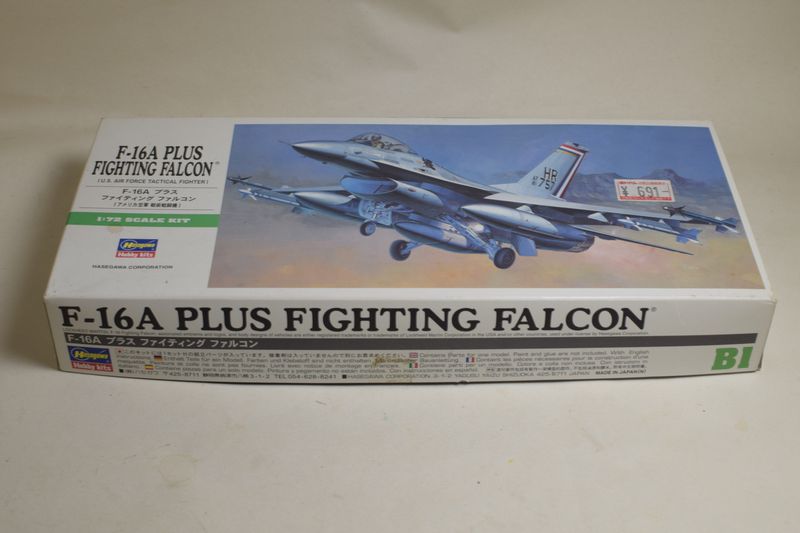

ハセガワ・1:72 F-16A・PLUSファイティングファルコンをエアブラシで全塗装します。

昨今のガンプラ等は高額化と入手困難化が激しいです。

キャラクターモデラーとしては寂しい限りですが、「作らない」という選択肢はありません。

そこで今回は入手性・価格も手頃な飛行機モデルを作ることにしました。

飛行機などスケールモデルは「塗装が前提」になります。

「高価なエアーブラシを買う意味」は「塗装が楽に綺麗にできる」点にあります。

作る模型の幅を広げる意味でもスケールモデルにも是非とも挑戦したいところです。

ハセガワの飛行機はシリーズもいっぱいありどれを選ぶかよくわかりません。

とりあず「一番安価なBシリーズ」を選んでみました。

あくまで「キャラクターモデラーとして塗装と組み立て」を楽しみたいと思います。

- まずは仮組です

- ゲート等表面処理をします

- まずはコクピットから作ります

- さらに部分塗装をします

- コクピットの塗装が続きます

- パイロットを塗装します

- コクピットを完成させます

- 胴体を組み立てます

- 主翼を接着します

- ノズル内部を塗装します

- キャノピーをコクピットのマスクとして利用します

- 脚庫のマスキングをします

- 下地塗装をします

- 下地塗装後も下地処理は必須です

- 飛行機カラーは買うべきか

- 飛行機プラモの定番ブラック&ホワイト塗装に挑戦

- シャドー色を吹き付けます

- 試しぶきをします

- 機体色を塗ります

- 機体上面を塗り分けます

- 機体上面を塗装します

- 機体迷彩の塗分け

- 機体迷彩の塗装

- ノズルの塗分けと塗装

- 機首レドームの塗分けと塗装

- その他筆塗りで塗分けします

- 機体を組み立てます

- 機体のデカールを貼ります

- 塗装が終わったら組み立てます

- 各種ライトの塗装

- オーバーコートで艶をととのえます

- キャラクターモデラー的飛行機キットのススメ

まずは仮組です

パーツを切り出していきますがここまで「バリが残る」キットは久しぶりです。

胴体は上下分割。脚庫の壁は箱組。インテークは左右張り合わせ。

接着は必須のキットになります。

主翼・尾翼が1パーツで成型されているので引け処理が大変そうです。

着陸脚はシリンダーが別パーツでかなり繊細です。

先に接着すると触れなくなるので塗装後接着します。

「着陸脚のライト」をゲートと間違えて切り飛ばさないように注意。

(私は間違って切り飛ばしましたが、修復が難しすぎるので放置しました)

機首両サイドの「防滴型レーダードーム」は別パーツ。

切り出すと持ちにくく紛失しやすいので、ゲート処理は接着後にした方がよさそう。

キャノピーはクリアーパーツで「上下抜きの一体成型」です。

スライド金型と違いパーティングラインがほぼ出ないのは助かります。

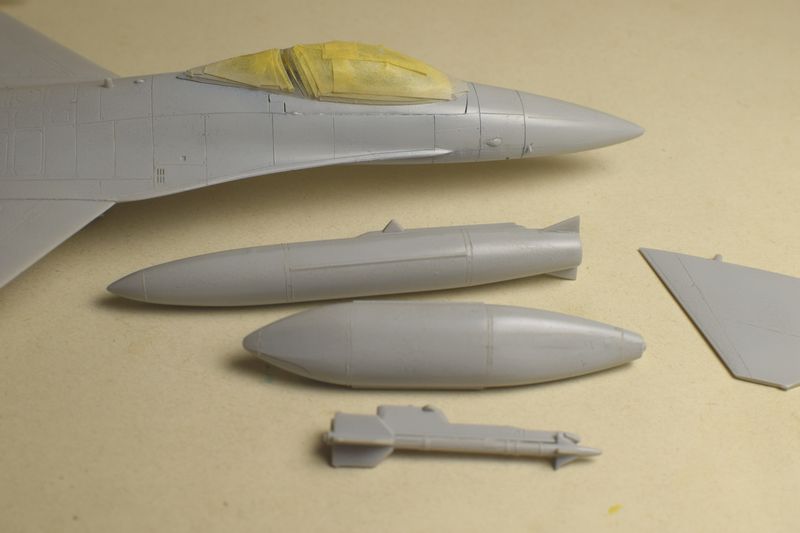

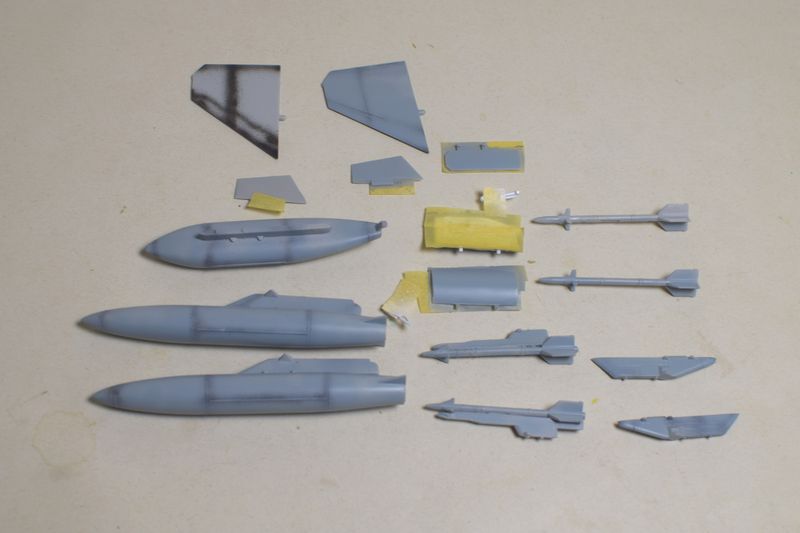

武装は張り合わせですが、この価格で「武装が付属する」のは素晴らしいです。

パイロット・キャノピー開パーツ・搭乗用梯子などおまけも豊富です。

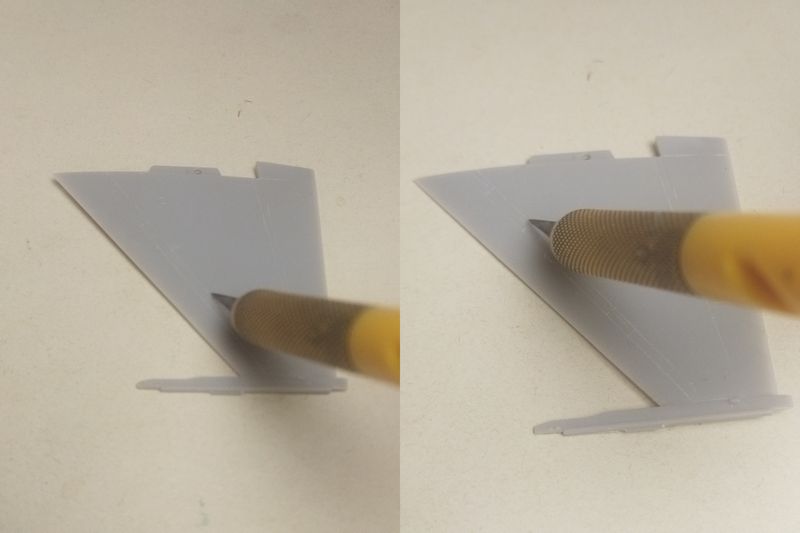

ゲート等表面処理をします

仮組が終わったらゲート処理をします。

キットのモールドはかなり繊細でゲート処理等でやすり掛けをすると簡単に消えそうです。

そこでやすり掛け付近のスジボリだけはデザインナイフで予め深めに彫りなおしました。

スジボリは直線的かつ「彫り直し」なのでガイドは使わずフリーハンドで。

「ナイフ先端をノミのように押して切る」ようにすれば比較的簡単です。

(ナイフは引くときに一番切れるのでよれたり事故が起こりやすい)

リベットモールドもかなり浅いので「超硬ニードル」でスタンピングしておきます。

脚庫とインテークは流し込み接着剤で接着しておきます。

インテークの張り合わせは隙間が大きいので瞬着パテで埋めて整形。

垂直尾翼の基部も先に接着して合わせ目処理をしておきます。

武装の張り合わせも全て接着。ただしマウントは塗装後に接着します。

胴体はコクピット回りの内壁を先に塗装するため、後で接着します。

主翼や垂直尾翼も整形だけして本体合わせ目消しをしてから接着します。

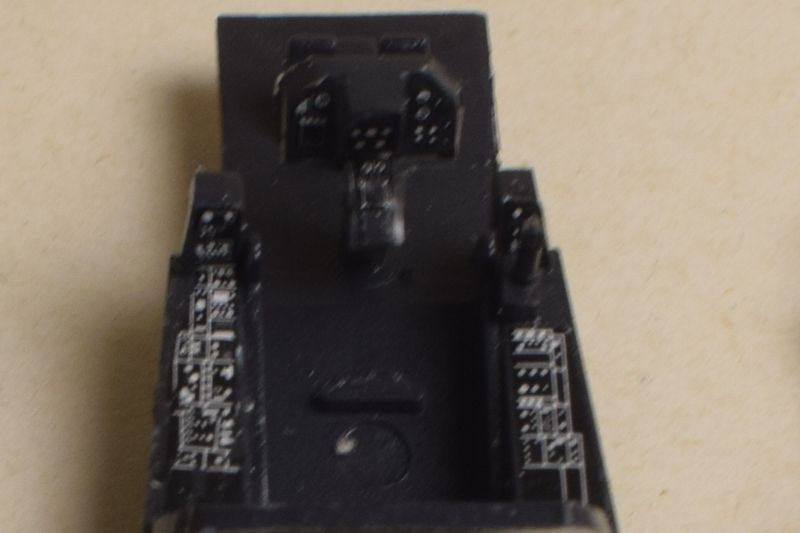

まずはコクピットから作ります

コクピット内部は接着して組み立てたらいきなり塗装です。

指定色はグレーですが、一般的に金属はさび止めを兼ねて「黒ぞめ」されます。

「ニュートラルグレー5」ほぼ黒色のグレーをエアブラシで吹き付け。

機体内側・キャノピー回り・整流板・フィギュアも下地色として、黒色にしておきます。

さらに部分塗装をします

脚庫・脚庫ハッチの内側・着陸脚は白色で先に塗装します。

「EXホワイト」をエアブラシで吹き付け。

吹きにくそうなメインノズルとインテークの内側の耐熱塗装表現も白色にしました。

ついでにフィギュアを「上方向からハイライトぶき」しておきます。

吹く方向を限定することで、白色が乗らない場所が自然と影色になります。

いわゆる「ブラック&ホワイト塗装」ですね。

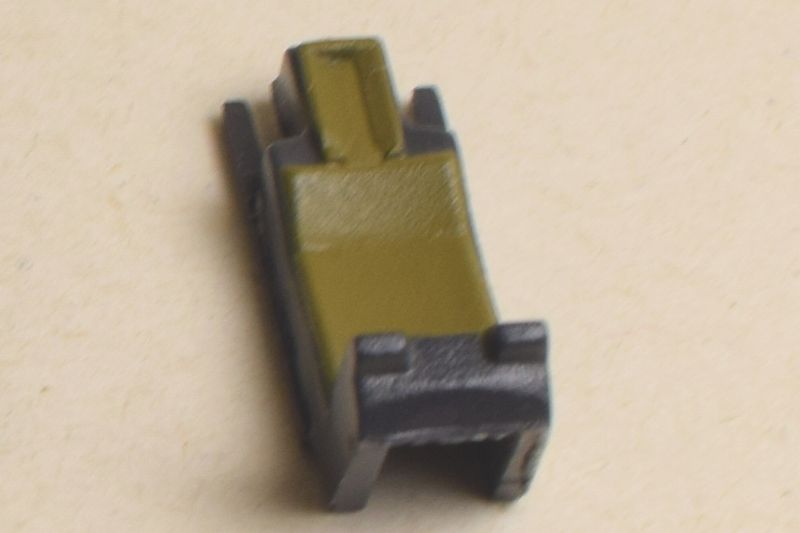

コクピットの塗装が続きます

黒一色では寂しいので「シート部」をマスキングで塗り分け。

「カーキ」(黄土色)を吹き付けます。

カーキは緑と茶色の中間色で「調色でつくるのがすごく難しい色」です。

古い軍服や合成皮などワンポイントに使いやすい色なので是非購入してくだい。

パイロットを塗装します

パイロットスーツ「フィールドグレー2」彩度の低い緑色でエアーブラシ。

パイロットの塗装前に「クラスター爆弾」を同色でベタ塗りしておきます。

上記のあまった塗料をうすめ液で3倍以上にうすめて使用します。

陰影を消さないよう、やや遠目からふわっとパイロット全体にふきつけました。

パイロットの部分塗装はラッカー塗料を筆塗り。

モールドがしっかりしてるので、はみ出しはあまりおきません。

多少はみ出しても「どうせあんまり見えない」ので気にしなくてもOK。

肌「基本フレッシュ」

ヘルメット「ニュートラルグレー2」

呼吸器・バイザー「ニュートラルグレー5」

「綺麗な塗装ではなく情報量を増やすため」に塗装しました。

コクピットを完成させます

モニターやスイッチはデカールが付属します。

このキットのデカールは「のりが強くニスも強い」です。

台紙ごとしっかり切り出して、水をつけたらティッシュの上に5分ほど放置。

のりがしっかり溶けて簡単に動かせるようになるまで「あせらず待ちます」。

ニスは強いのでデカールはピンセットでつまんでも大丈夫。

はがした状態で「デカールばさみ」を使い「空中でニスの余白をカット」

先にニスをカットしないのは剥がす際の「掴みシロ」を確保するためです。

「のりが弱い」場合は先にニスをカットする手法も有効です。

コクピットの指定の位置に「デカールを置いていきます」。

デカールの設置面積はかなりシビアです。

「切りすぎても良い気持ち」でしっかり余白のニスをカットしました。

胴体を組み立てます

コクピットを組み込んで機体の上下パーツを接着します。

接着剤は速乾性流し込みの「MrセメントSP」を使用。

一気に接着しようとせず「手でクランプしながら」「前方から少しずつ」張り合わせ。

乾燥速度が速いので手で固定しても位置決めはできます。

数時間乾燥させたら#400番の神ヤスで合わせ目消し。

消えてしまったモールドはナイフで彫りなおしておきました。

あれば0.1mmエッチングソーで軽くなぞるとよいでしょう(線がよれないので)

機首「レドームのアンテナ」は合わせ目消しをすると消えてしまいます。

飛行機モデルの作法として伸ばしランナーで自作して復活させるのですが・・・。

私は「こだわりがない」ので省略しました。

主翼を接着します

塗装する上で邪魔にならないので主翼も先に接着してしまいます。

機体同様流し込み接着剤でがっちり「圧着」。

キットの精度が素晴らしいので、合わせ目はほぼ気になりません。

飛行機モデルの作法的には「合わせ目はパテで埋める」のが基本ですが・・・。

正直私の目では仕上がりに差を感じないので、合わせ目は未処理。

「パテを使うとサフ等下地処理が必須」になってとてもめんどくさいです。

展示会等で他人に見せる必要でもない限り、労力に見合わないと思います。

ノズル内部を塗装します

機体色はまとめて塗装したいので、ノズル内部は先に塗装します。

ノズル色「スターブライトアイアン」やや暗めの銀色を選択。

指定色(焼鉄色)は持ってないので手持ちの塗料を使いました。

まずはノズル内側(白色)を大雑把にマスクして、下地なしで吹き付け。

ついでに内部のフィン(羽根)も同色にしました。

塗装ができたら機体に接着はせずノズルのマスキングだけしておきます。

キャノピーをコクピットのマスクとして利用します

コクピットは先に塗装しているので機体塗装時にマスクする必要があります。

またキャノピーの「枠とフレーム」は機体色に塗分けが必要です。

そこでキャノピーの透明部分を先にマスクして機体に接着。

キャノピーそのものを「コクピットのマスク」として利用することにしました。

モールドがとても浅いのでパーツ上でテープをカットするのは断念。

細切りマスキングテープをちまちまモールドを目印に貼っていきます。

「角がR(半円)になっている」部分は円形マスキングテープ1mmを使用。

節約のため半分にカットして使っています。(1/4にカットは難しいので)

キャノピーのマスクが終わったら機体に接着。

後で修正できるよう「貼って剥がせる接着剤ピットマルチ」を使用しました。

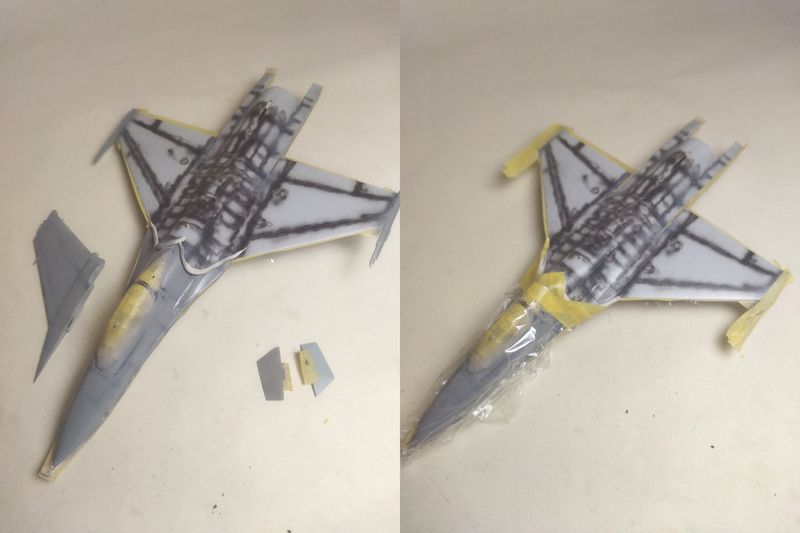

脚庫のマスキングをします

インテークは細切りテープを少し内側に貼って、ティッシュを詰め込みます。

脚庫は6mmテープを「縁からはみ出すように」ぐるりと貼り付け。

テープのはみ出しは大雑把にデカールばさみでトリミングしておきます。

白色を先に塗っているのでマスキングは比較的簡単です。

下地塗装をします

モールドが繊細なのとパテを使用していないので、サフは吹きません。

代わりに「ニュートラルグレー2」明るいグレーを使用。

全体を2回ほど回しぶきして、ゲート跡や合わせ目の未処理部を確認。

塗装するとゲートの処理漏れや合わせ目の隙間が発見しやすくなります。

下地塗装後も下地処理は必須です

接着後の合わせ目消しが「一発で上手く行く」ことはほぼないです。

そこで下地処理で発見した「合わせ目の隙間」を修正していきます。

修正には「瞬間接着剤+ベビーパウダー」の簡易瞬着パテを使用。

好みの粘度にした瞬着を隙間に盛り付けます。

瞬着パテは固いので#240番の板やすりでしっかり形状だし。

やすり傷は#400番の板やすりや神ヤスで消しておきました。

機体の合わせ目が消えたら、機首サイドのレーダードームパーツを接着。

私はパーツをなくしたので瞬着パテを盛り付けて自作しました。

瞬着パテは粘度の調整が自在で、乾燥まである程度整形もできます。

なるべく削り代がなくなるように、へらなどで形を整えておきました。

修正がすんだら再度ニュートラルグレー2で下地塗装までしておきます。

飛行機カラーは買うべきか

米軍機の色指定は「FS(フェデラルスタンダード・連邦標準色)」が使用されます。

ラッカー塗料は「クレオスの300番台」として様々な色が販売されています。

しかしながら説明書の指定色全て揃えるのは大変です(保管場所的な意味で)

そこでまずは「C308 FS36375」だけ買うことをお勧めします。

色味はガイア「ニュートラルグレー2と3の中間のやや青味のあるグレー」

調色で作るには3色以上必要になるめんどくさい色です。

C306はニュートラルグレー3・C305はニュートラルグレー4で代用出来そうです。

グレーは濃くなると青味が目立たなくなります。

「色味は引く(除く)ことができない」ので汎用性の高い塗料の方が便利です。

C307はやや暗いC308ですが「蓋の色ほど」両者の色味の差はありません。

なので暗くしたいだけならニュートラルグレー2の調色でもすれば良いでしょう。

ただし「青味のあるニュートラルグレー」として汎用性は高いです。

「置き場所に余力があれば」購入しても良いおすすめ塗料です。

飛行機プラモの定番ブラック&ホワイト塗装に挑戦

下地を明るいグレーにしたら「パネルラインなど」に影を吹き付けます。

あらかじめ白と黒で影を入れて、下地を消さないように基本色を上塗りしていきます。

「プレシェード技法の一種」で「非接触で塗れる」エアーブラシが特に有利な技法です。

現実の飛行機は「空気抵抗が少なく」「軽い」ことが性能に直結します。

よって骨組み(フレーム)に軽い板(パネル)を多数固定して軽量化を実現。

溶接ではなくリベットで固定して表面の凹凸を最小化するよう作られています。

小スケールのプラモデルでこのような「構造を再現」するのは現実的ではありません。

そこで、塗装表現で「プラモデルを複雑な構造にみせる」のを狙った技法とも言えます。

パネルライン・影・汚れを描きこむことで「立体感」「別パーツ感」を狙います。

シャドー色を吹き付けます

シャドー色「ニュートラルグレー5」ほぼ黒のグレーを選択。

パネルラインなどモールドを狙って細ぶきします。

今回は「線を描く」のが目的なので、ニードルストッパを使用。

ボタンが下がらない位置まで閉めてから、ボタンを引きながら少しずつ開放。

ミスト化ができて、かつ、塗料が出すぎない位置に調整します。

黒系は顔料が軽いのでやや薄めの4倍希釈(シャバシャバ注意)。

吹き付け距離を近づけたいのでエア圧はまずは定格0.04MPAとしました。

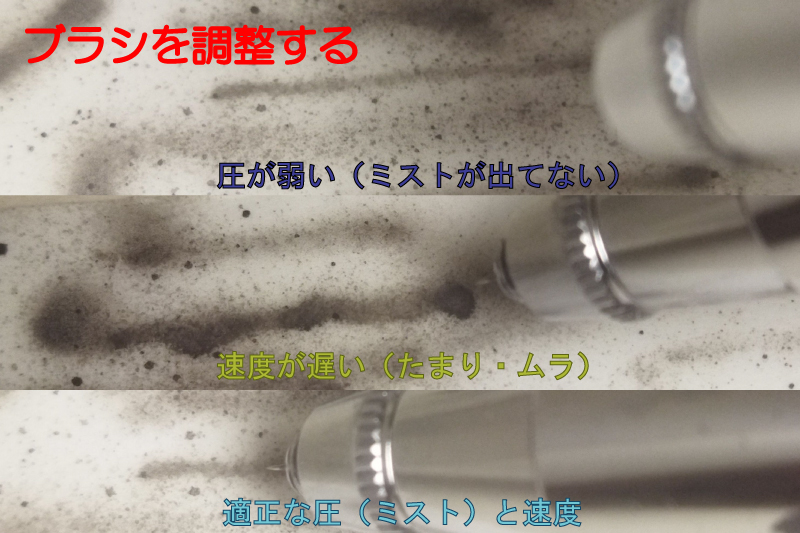

試しぶきをします

圧は下げすぎるとミスト化出来きず綺麗に吹けません(粒が飛ぶ)。

塗料粘度(薄める)でなく「圧を上げて分解力を高め」調整します。

高圧近距離による「塗料の押し広げ」はブラシを動かす速度を上げて回避します。

薄い塗料はニードル先端にたまりやすく、そのまま吹くと「スパッタ」になります。

これは「吹き始めは必ずエアを空ぶき」することで事故は防げます。

正直細い線を正確に描くのはとても難しいです。

それでも「広い面(明色)に狭い線(暗色)を塗る」ことにメリットはあります。

「立ち上げ塗装」の方が修正や調整は簡単です。

しかしながら広い面を塗るので「塗装時間」は圧倒的にかかります。

飛行機や戦車など「でかいワンパーツを塗る模型」にはシャドー吹きが適していると思います。

機体色を塗ります

まずは、一番面積の広い下面色から塗ります。

下面色グレー「C308 FS36375 米制空迷彩色」やや明るい青味のあるグレーを選択。

最初は細ぶきで面の中心から「下地シャドーを修正」するつもりで吹き付けます。

「薄く均一に吹く」とせっかく吹いたシャドーが消える危険性があります。

あくまで「塗分ける」つもりでまずは「荒めのグラデーション」をかけます。

当然吹きムラやシャドー色が残ります。

2回目以降は「カップにうすめ液を足して濃度(発色)を落とした塗料」で吹き付け。

1回で仕上げようとせず「全体を見ながら」好みの色になるまで吹き付けました。

対地爆弾以外の武装・尾翼下面・脚庫外側も同色でグラデーションをかけておきました。

機体上面を塗り分けます

飛行機は「迷彩のため上下で塗装が違う」のが一般的です。

塗分けは通常マスキングテープで行います。

小スケールのプラモで「境界がくっきり塗分ける」と不自然に見えることがあります。

(「別パーツに見える」「手作業で塗ったように見えない」など)

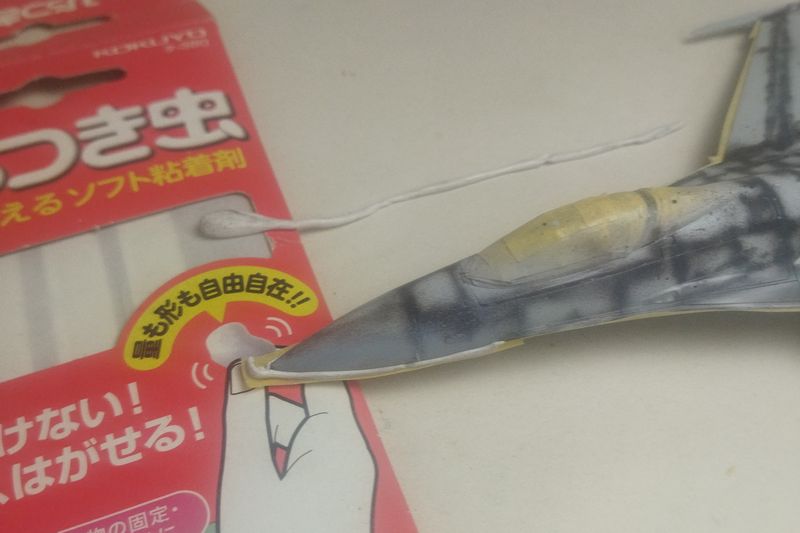

そこで境界の塗分けには「マスキングガム(貼って剥がせる粘着剤)」を使います。

具体的には「ひっつき虫」を棒状に伸ばして境界に貼り付け。

「エアーブラシはミストを放射状に飛ばす」特性を生かして上方向から吹き付け。

棒状の影には「吹きこみにくく発色しにくい」ので自然と「ぼやけ」ができます。

一応マスキングなしでも「ぼやけた境界の塗分け」はできますが。

「正確な直線」「はみ出しやスパッタをゼロ」はとても難しいです。

多少手間はかかってもマスキングした方が「結果的に楽」に塗装できると思います。

主翼や機体後部は端面が塗分けになります。

パーツから少しはみ出すようにテープを貼って境界だけマスキング。

吹き付ける方向を限定すればすべて覆う必要はありません。

機体上面を塗装します

機体上面基本色グレー「ニュートラルグレー3」プレーンなグレーを選択。

指定色はC306ですが「似たようなグレーをいっぱい持っていても」もてあまします。

私は飛行機がメインのモデラーではないので代替色を使いました。

下地のシャドーを消さないように、面の中心から細ぶき。

機体前方や側面・垂直尾翼・下面後方の安定翼?を塗っておきました。

機体迷彩の塗分け

飛行機上面も「迷彩塗装」が施されていることが多いです。

ここも「説明書を見ながら」「くっつき虫」で境界をマスキングしていきます。

垂直尾翼の根本も本来迷彩が施されていますが、めんどくさいので省略。

主翼末端の「サイドワインダー基部」は別パーツなのでテープでマスク。

境界が出せたら広い面は「テープ付きラップ」で大雑把に覆っておきます。

機体迷彩の塗装

機体上面迷彩色グレー「ニュートラルグレー4」暗めのグレーを選択。

指定職はC305ですが手持ちの塗料で代用。

基本色同様シャドーを消さないように細ぶきでグラデーションをかけていきます。

機体後方・水平尾翼を塗り分けました。

マスクを外して「境界」をチェック。

ラインがよれたり思った位置に来てないので、再度ひっつき虫等で境界をマスク。

機体上面基本色をエアーブラシで「しっかり狙って」吹き付けリタッチしておきました。

ノズルの塗分けと塗装

機体塗装が終わったら塗分けのため、テープやラップ等でマスクしておきます。

ノズル「EXシルバー」明るい銀色を選択。

指定色の黒鉄色は「グレーの機体」だと「同化して目立たない(沈む)」印象です。

あえて、明るい色で「塗装のワンポイント(目を引く)」にしてみました。

ただし、そのままでは「ギラつきすぎて」悪目立ちします。

そこで「クリアーブルー」をモールドに沿って細ぶき。

「焼き付き」の表現とフィルターリングによる「落ち着いた色味」を狙ってみました。

機首レドームの塗分けと塗装

ここは別パーツ感を出すため曲線マスキングテープでマスクします。

機首は円錐形なので、紙テープを貼るのは意外と難しいです。

ビニール製のテープなら引っ張りながら狙った位置に貼れます。

レドームグレー「C308グレー 1:ニュートラルグレー2 1」を調色。

指定色はC307ですが、塗装面も少なくわざわざ買うのは躊躇します。

「明度を落とせば近似色になる」ので、今回はあえて調色しました。

その他筆塗りで塗分けします

ノズル噴射口は「水性・焼鉄色」を筆塗り。

修正を考慮して水性塗料で塗りましたが、モールドも深いので意外と一発で塗れました。

着陸脚のタイヤは「水性・つや消しブラック」で筆塗り。

水性塗料は伸びも良く乾燥も遅めで筆塗りにはとても使いやすいです。

着陸脚のシリンダーは「EX・シルバー」を使用し雰囲気で塗分けました。

武装のサイドワインダーの先端は「水性・ブラック」で塗分け情報量を増やします。

サイドワインダーの「識別色・黄色」はめんどくさいので省略しました。

機体を組み立てます

塗装が完了したら水平尾翼とノズルは接着しておきます。

垂直尾翼はあえて接着せず「ダボにはめただけ」にしています。

完成後「箱に保管」したい場合、外せると体積がかなり減り便利です。

ここである程度塊にした方があとの作業がしやすいです。

スミ入れをします

飛行機モデルの作法としてパネルラインやリベットを強調するため、墨入れをします。

通常はエナメル等ふき取れる塗料をモールドに流してはみ出しをふき取り「線」を出します。

ただ今回のキットはモールドがかなり繊細でさらに塗装もしています。

「きれいな線」を出すのが難しそうです。

そこで、今回油彩塗料を使って「スミ入れ兼ウォッシング」をしてみました。

油彩は伸びが良いので拭き取ってもかすかに塗料が残ります。

まずは、面相筆でモールドを描きこむように色をのせます。

次にうすめ液を付けた綿棒で「塗料を伸ばすように」ふき取っていきます。

綿棒は「前方から後方」に「筋をつけるよう」に動かします。

伸ばした塗料で周辺を馴染ませつつ「なんとなく墨入が残る」効果を狙ってみました。

使用した塗料は「ウェザリングカラー・ステインブラウン」です。

オイル汚れを表現しつつ「黒ほどクドくない墨入れ」を目指しました。

機体のデカールを貼ります

スミ入れまで終わったら付属のデカールを貼ります。

デカールの貼り付けには「デカールのり」を使用しました。

マークセッターと違い軟化剤が入っていないので、細かい位置調整が必要な場合便利です。

飛行機はそれほど凹凸がないので今回ソフター(軟化剤)は使っていません。

飛行機キットのデカールはかなり点数が多く貼り付けは大変です。

あせらず数日に分けて少しずつ貼っていきました。

練習にもなりますし、情報量も上がりとても見栄えがよくなります。

豊富なデカールが付属するのが「飛行機キットの良いところ」だと思います。

塗装が終わったら組み立てます

組み立てには瞬間接着剤を使用しました。

ゼリー状タイプに流し込みタイプ混ぜて粘度を調整。

「伸ばしランナー」ですくって、点付けしていきます。

着陸脚はパーツが細かいのでまず基礎となる主脚を接着。

シリンダーや補助板は「雰囲気で接着」しました。

脚庫カバーは位置決めが難しいのでゼリー状を生で使用して大雑把に仮止め。

位置が決まったら速乾流し込み接着剤を少量つけて15秒ほど指で圧着して固定します。

着陸脚の次は武装類を接着します。

ここも脚庫カバー同様、ゼリー状で仮止め流し込みでがっちり圧着しておきました。

各種ライトの塗装

翼端・垂直尾翼頂点・インテーク両端にライトがあります。

「水性・シルバー」を筆塗りで塗分け。

インテーク両端はナビゲーションライト(航法灯)です。

エナメルクリアーで「赤は左翼」反対側はクリアブルーで塗分けました。

オーバーコートで艶をととのえます

ここまでの塗装やウェザリングで「艶がばらばら」の状態になっています。

仕上げとして全体の艶を整えて、一体感を出していきます。

持ち手はティッシュで太らせた棒をノズルに刺せば簡単にできます。

スケールモデルでは「ガサガサの艶消し仕上げ」が一般的です。

しかしながらキャラクターモデラー的に「綺麗な塗装には綺麗な艶」にしたいところ。

そこで今回セオリーを無視して「艶あり仕上げ」にすることにしました。

オーバーコートには「EXクリアー」を使用。

ハンドピースも0.5mmに変えて砂ぶき→発色→クリア層の3段構えで吹き付け。

艶のムラは「フィニッシュマスター」の緑→白で中研ぎ。

最後にもう一度シャバシャバの「EXクリアー」を吹いて完成としました。

キャラクターモデラー的飛行機キットのススメ

今回キャノピーは貼って剥がせる「ピットマルチ」で接着しています。

あえて「完成後も開閉両方を楽しめる」ようにしてみました。

通常スケールモデルは縮小の関係から「パーツ同士の隙間は埋めるもの」とされています。

ただ私的には「リアルよりギミックの楽しさ」を優先したいです。

キャラクターモデラ的には多少隙間があっても「段落ちモールドに見え」気になりません。

また、「キャノピーをピカピカに磨き上げる」のも現代スケールモデルの作法ですが。

膨大な手間をかけて鏡面仕上げにするほど「こだわり」もありません。

今回は「あくまでキットのみ」のストレート組(素組)にしてみました。

それでも「キャラクターモデルと違う実在感」は感じられます。

昨今のキャラクターモデルのキットの高額化が進んでいます。

「手軽に手を出せて満足感もあるキット」はとても価値が高いと感じました。

コメント