MODEROID・クルーズチェイサー・ブラスティーをエアブラシによる全塗装で製作します。

元ネタは1986年のSQUARE製パソコンゲームのキャラクターです。

日本初の「本格的アニメーション」を取り入れたゲームだと記憶しています。

当時PCはとても高価で子供には買えず「パソコンショップ」のデモ画面を長時間ながめていました。

その憧れのロボットがプラモデルとして発売されるとは。

まさにおっさん狙い撃ちの誰得キット

部品差し替えですが、ガンナー(ロボ)とシューター(飛行機)に変形できるのもグッド。

「なめらかな変形のアニメが売りのゲーム」として外せないポイントだと思います。

キットはパーツ分割と塗装済みパーツで無塗装でも色分けは完璧です。

ただし、プラの質感で無塗装だとやはりおもちゃっぽく見えます。

今回は「立ち上げ塗装」でメリハリのある巨大宇宙船を製作の目標とします。

まずは仮組です

プラは柔らかく白パーツが乳白色で透け感とゲート後が気になります。

関節はポリキャップをしっかり使って保持力・耐久性が確保されていてグッド。

合わせ目は胸部コクピットと脚部ふくらはぎとキャノン中央が目立ちます。

全体的に「ひけが大きく」「エッジがゆるい」感じがします。

全面やすり掛けをすると「シャープでおもちゃ感が消える」かと思います。

キャノンのカバーは整形の都合上「側面モールドがゆるい」のも気になります。

パーツの合いはよく、つま先にロール関節があって自立できるのは素晴らしいです。

ただしキャノンと背面の球体エンジンが重いので出来ればスタンドは欲しいところ。

シューター形態も「まとまりがよく」とてもかっこいいです。

ただし着陸脚などないので、飾るなら「スタンド」は必須だと思います。

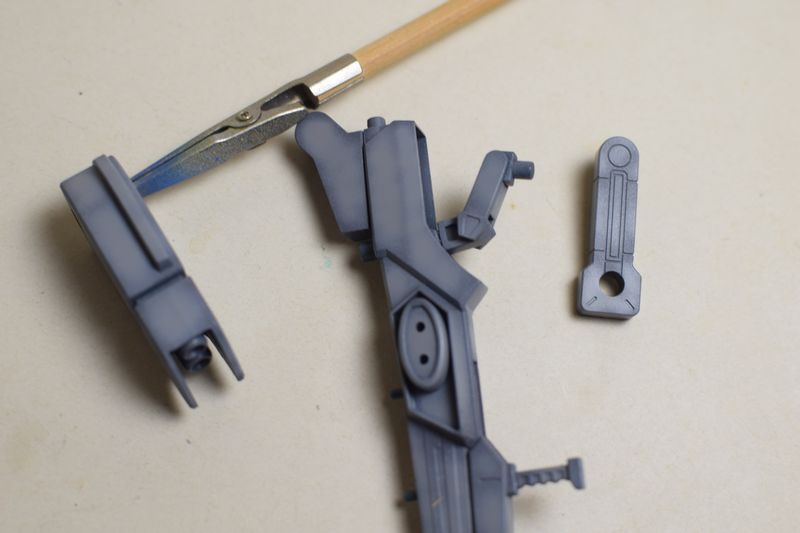

合わせ目処理をします

気になる3か所の合わせ目処理をどうするかを考えます。

1.コクピットは接着後クリアパーツを押し込む(未加工)

2.ふくらはぎは関節を塗装後、マスキングして接着(後ハメはしない)

3.キャノンは一部切り取りブレードを後ハメ加工する

「後ハメ加工」をすれば塗装は楽になります。

ただし、保持力は大幅に落ち手間もかかるので「大きい関節には不向き」です。

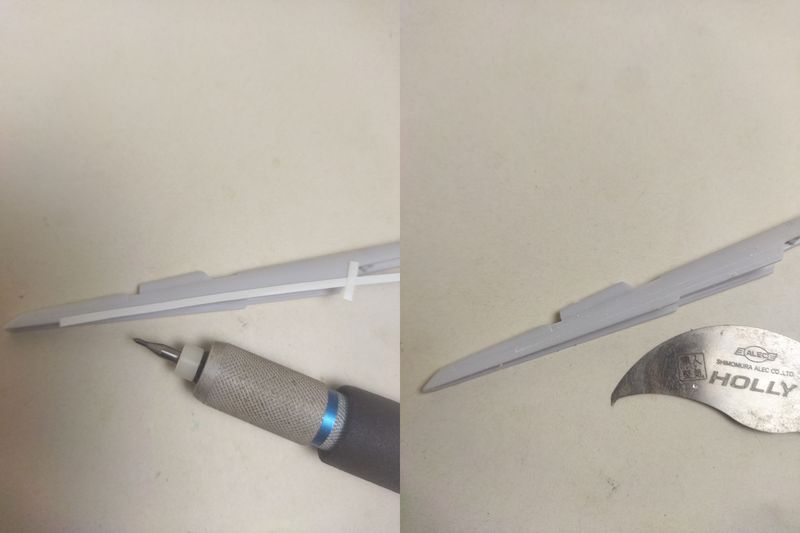

今回はキャノン後部のみエッジングソーでカットして後ハメ加工としました。

浅いモールドを彫りなおします

プラスチック成型は上下の金型の隙間に樹脂を流し、それを外してパーツを作ります。

当然金型を外すためには「ひっかかり」がないことが条件になります。

必然的に「パーツ側面」のモールドは原則「ひっかかり」になってしまいます。

そこでパーツ側面のモールドは「底面だけの階段状」で表現することになります。

具体的にはキャノン外装白パーツの「側面モールド」がかなり浅いです。

しかも「緩い曲線のモールド」でフリーハンドで彫るのはかなり難しいです。

そこで「ガイド」として「曲線マスキングテープ」を使用することにしました。

元のモールドを目印にガイドを貼り、ニードルでアタリを付けます。

ニードルはかなり寝かした状態で「押し凹ます」イメージでガイドをなぞります。

一発で彫ろうとはせず、「やさしくなぞる」感じで4回ほど動かしてやります。

直線部分はデザインナイフの直進性を生かして「押切り」をしておきます。

「アタリ(凹み)」ができたらガイドは外しスジボリツールで溝を深く掘り直し。

今回は「ホーリー0.15mm」を使用してみました。

同様にバーニアや球状エンジンの「側面のモールド」も彫りなおしておきました。

部品の紛失に注意

ガン先端のノズルとガン中央の赤いライトを紛失しました。

ランナーやポリパテで自作しましたがバラシて組む場合は特に注意が必要でした。

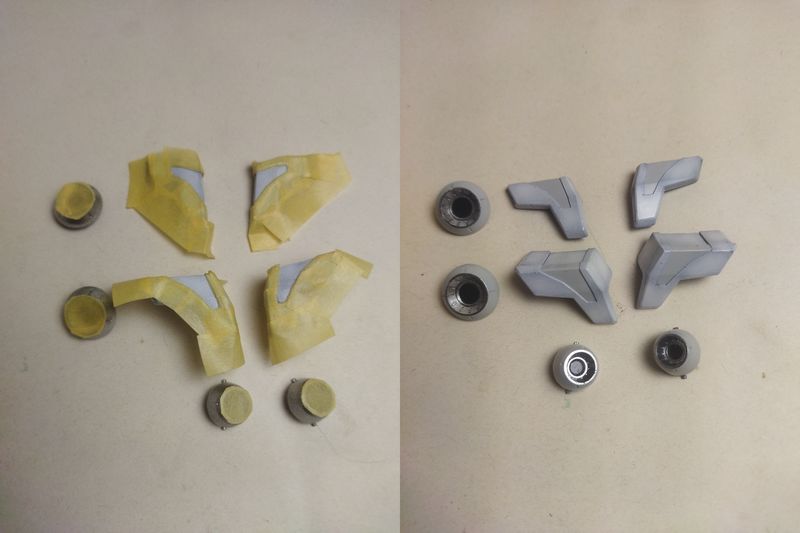

関節グレーの下地色を塗ります

関節・バックパック・腿・膝・胸部に合わせ目があります。

脚部を除き接着して合わせ目を消しておきます。

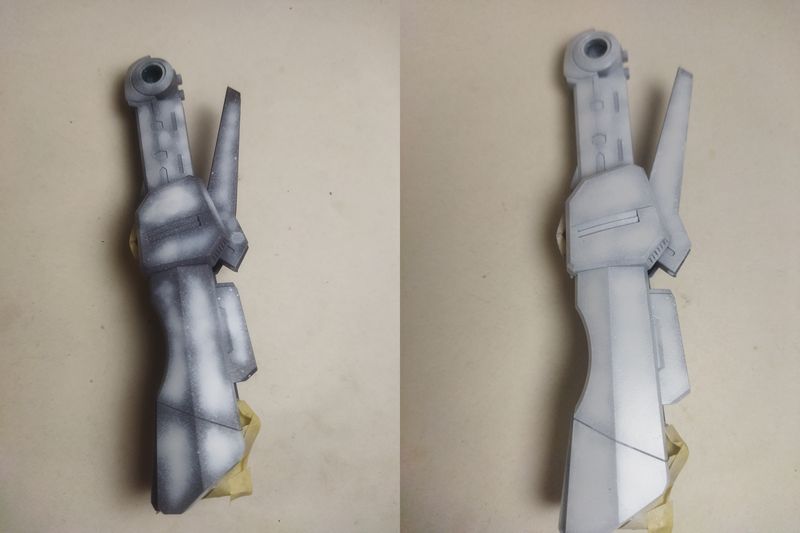

今回は立ち上げ塗装をするのでシャドー色から吹いていきます。

下地色は合わせ目消しのチェックを兼ねて「メカサフヘビー」を使用しました。

関節等グレーパーツ全体にベタぶきしていきます。

シャドー色は黒サフでも履帯色でも「暗い色」ならなんでも良いです。

しかしながら基本色とコントラスト(色相差)が少ない方が後の塗装は楽です。

関節グレーの立ち上げ塗装をします

関節は「PCの設定」に準拠した深緑色のランナーになっています。

ただし「パッケージの設定画」では明るいグレーです。

ここは「好みの問題」になりますが今回パッケージ準拠にしたいと思います。

グレー基本色「ニュートラルグレー3」やや明るめですがど真ん中のグレーを選択。

細ぶきで面の中心から色を塗り広げていく所謂「黒立ち上げ塗装」です。

まずは少しずつ発色させて荒めのグラデーションをかけておきます。

パーツごとの色味を揃えます

各パーツ3回ほど回しぶきしたら、一度パーツを並べて色味をチェック。

4回目からはシャバシャバにした塗料を少し遠目から塗料多めで「ふわっと」吹き付けます。

ここでは「色味を揃えるため塗膜を一層作る」意識で、エッジにミストがかかってもOK。

影色は隠ぺい力が強いので多少雑に吹いてもグラデーションは残ります。

関節は先に塗装を完了させておきます

グレーの関節は外装を挟み込んで合わせ目処理をするので、先に塗装を完了させます。

「ひざと上腕の動力パイプ」と「バーニア内部(耐熱塗装?)」は白色に塗分けます。

グレー部分をマスキングテープでマスク。

関節パイプ白「ニュートラルグレー1」をエアーブラシでベタ塗しておきました。

バーニア外側は「EXシルバー」をエアブラシ。

先に白色にしたバーニア内側は「ひっつき虫」で大雑把にマスクして塗分けました。

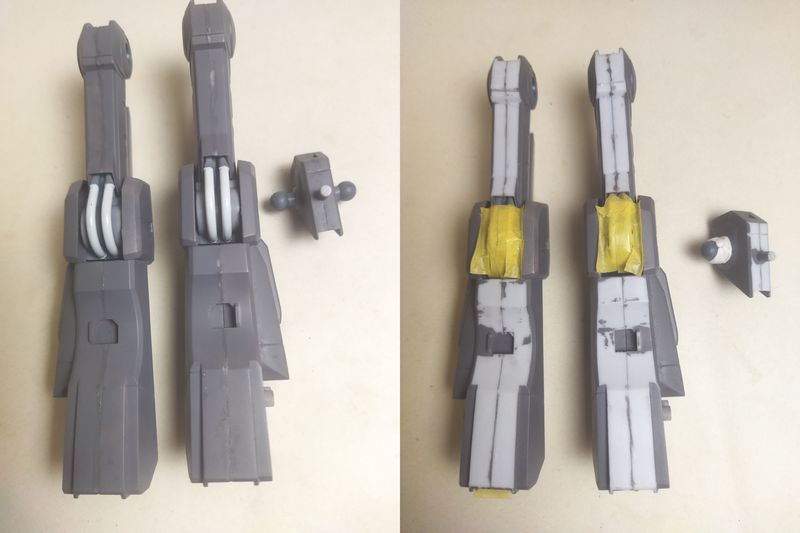

白パーツの下地色を塗装します

組み立てて合わせ目処理をする前に、シャドー色の塗装をしておきます。

白シャドー色「メカサフヘビー」をベタ塗り。

「未塗装部分のチラ見え」と「パーツの透け」防止のため「裏面まで」しっかり塗ります。

合わせ目処理をすると再塗装が必要ですが、手間より吹きやすさを優先しました。

白パーツは大きくて数も多いので、あせらず少しずつ発色させます。

休憩をはさみながら3回ほど回し吹きして、均一に発色させました。

白パーツの合わせ目処理

関節を組み込んで流し込み接着剤で一度組み立てます。

当然「合わせ目のすきま」ができるので、瞬間接着剤を盛り付け。

乾燥後#240番の板やすりで瞬着のテカリが見えなくなるまで形状だし。

さらに使い古した#400番でやすり傷を消します。

曲面はデザインナイフのカンナ掛けで「サフが削れて見えなくなる程度」まで削ります。

#600番程度の表面まで処理して完了とします。

合わせ目処理後の下地処理

下地塗装のため関節を大雑把にテープでマスキングします。

可動のための隙間(クリアランス)にテープを詰め込めば割と楽にマスキングはできます。

「メカサフヘビー」を再度吹き付け。

サフは厚みが稼ぎやすく溶解性も強いので部分的に吹き付けても周囲になじみやすいです。

当然合わせ目の処理漏れは出来きます。

「自分が納得いく程度」まで瞬着盛りとやすり掛けとサフ吹きを繰り返しました。

白パーツの立ち上げ塗装

白基本色「ニュートラルグレー1」

細ぶきで面の中心からエッジに向けて明るい色を広げる所謂「マックス塗り」です。

まずは荒めのグラデーションを各パーツにまんべんなくほどこします。

一度乾燥させて、2度目の塗装。

エッジ付近まで「どこまで発色させるか」をここで決めます。

面の中心の「ムラ」も細ぶきで狙って「ある程度均しておきます」

最後に各パーツの色味を揃えるため「フィルタリング」をします。

白フィルター色「ニュートラルグレー1 1:EXクリアー 2」クリアホワイトを調色。

うすめ液で4倍以上かなりシャバシャバにしておきます。

ブラシは少し遠目、塗料は多め、動きはゆっくり。

シャドーに塗料がかかっても発色しないので「全体がしっとり濡れる程度」に吹き付け。

ムラを消しつつエッジのグレーの境界をぼかしました。

赤の下地色を吹きます

ガンのブレードは塗装済みパーツなのでマスキングで塗り分け。

赤下地色「ブリリアントピンク」

赤パーツは合わせ目処理がないのでサフはなしピンクをベタ塗しました。

赤パーツの立ち上げ塗装

赤基本色「ハーマンレッド」を立ち上げ塗装。

下地より彩度が高い色で発色が強いので、エッジをつぶさないように注意します。

吹きムラは気にせず「エッジ残し」を意識して塗りました。

赤フィルター色「ハーマンレッド 1:EXクリアー 2」クリアーレッドで。

ムラを消すために、遠目からエッジにかかっても良いので一層塗膜を作りました。

コントラスト(色相差)が低くほぼグラデーションが見えなくなりました。

下地色はこげ茶色などもう少し暗い色にしても良いかもしれません。

黒パーツ(青パーツの下地)塗装

黒基本色「ニュートラルグレー5」ほぼ黒色のグレーをベタぶき。

黒パーツは合わせ目処理をしていますが、プラほぼ近似色で「漏れが見にくい」です。

合わせ目処理にこだわるならサフを吹いた方が良いかもしれません。

青パーツの下地処理として「ニュートラルグレー5」を吹いておきます。

青パーツの塗装

青基本色「コバルトブルー」を黒下地で立ち上げ塗装。

ハンドパーツの指関節や手の甲など、かなり狭い面を塗ることになります。

ただし、エッジやスジボリなど「塗料が回りにくい」ので自然と下地は残ります。

「吹き付けすぎに注意」すれば意外と簡単にグラデーションがかかると思います。

バーニアの塗分け

バーニアの底面は黒を残したいので黒側に「円形マスキング 3.2mm」を貼り付け。

赤パーツ側は「サークルカッターで4.2mm」を切り出して貼り付けました。

バーニアシルバー「EXシルバー」をベタ吹きしておきます。

肩の塗分け

肩はモールドに合わせて「基本白にグレーの差し色」になっています。

マスキングテープで大雑把にマスク。

部分だけマスキングして「エアーブラシの吹き付け方向」で塗り分け。

肩グレー「ニュートラルグレー2」明るめのグレーで。

白色とコントラストを出します。

バーニア外側も同色で塗りつぶしておきます。

墨入れをします

ここまでばらして塗装しているので「色味のチェック」のため大雑把に組み立て。

関節など動かして塗漏れをチェック。

腿側に塗漏れがあったので、境界だけマスクしてエアーブラシで修正しました。

スミ入れは白パーツは「タミヤ・スミ入れグレー」で行いました。

白にグレーのスミ入れは「くどさ」がないのが良い感じです。

赤パーツは「タミヤ・スミ入れブラウン」で。

バーニアなどの小物は「タミヤスミ入れ・ブラック」。

基本塗装にあわせてスミ入れの色を変えると「わざとらしくなく」なじむと思います。

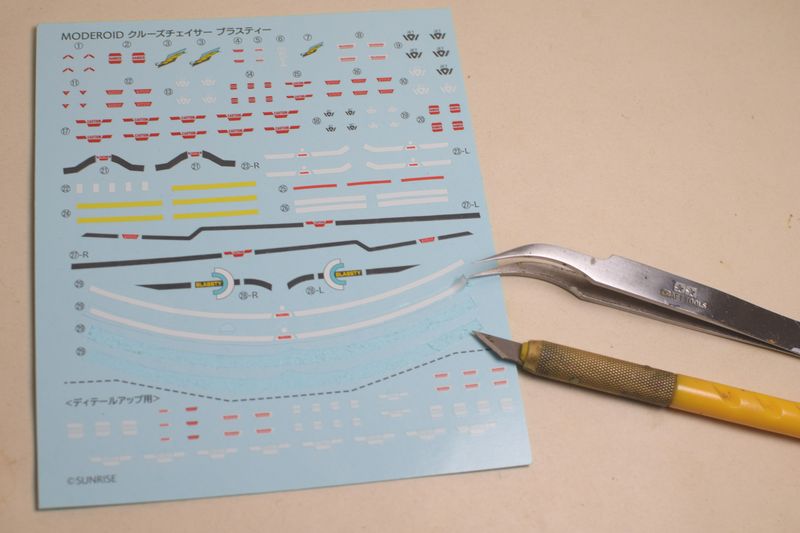

デカールを貼ります

キットには水転写デカールが付属します。

元設定にはない要素ですが「情報量(精密感)」が格段に上がるので使用してみました。

このキットのデカールは「ニスが薄く」「のりが少ない」です。

台紙は硬いので切り出し面で薄く剝ぐように切り出します。

薄く剥いでも「のりが弱い」ので短時間でにデカールが動かせるようになります。

(のりが強いデカールは長い浸水時間が必要なのでこの方法は適しません)

デカールの発色は良いですが、ニスがかなり薄く破れまくります。

破れたデカールはエナメル塗料の筆塗りでリタッチします。

ホワイト・ジャーマングレー・ブラックで色味を合わせて調色。

少しずつ発色させてラインを繋げました。

ラインデカールは特に難しいので「あえて貼らない」のもありかと思います。

オーバーコートで艶を整えます

塗装は基本艶ありなので、スケール感とグラデーションをなじませるため、艶消しに。

「EXセミグロスクリアープレミアム」を使用。

0.5mmのブラシを0.05MPAの低圧でブラシをゆっくり動かし吹き付け。

「近くから塗料を多めで吹いても垂れない」こと狙いました。

セミグロスとは言いますが「かなりしっかりした艶消し」になります。

キットのレビュー

組み立てたら完成です。

素立ちはキャノンとラウンドバーニアのバランスで「何とか自立できます」

ポージングには足首の接地面が小さいので「ベースは必須」かと思います。

平手が付属するので大胆なポージングでも自然と決まります。

腕と足の稼働が良いので「シールド展開のポーズ」も決まります。

シューター形態は差し替え変形なので「かたまり感」もあり、かっこいいです。

個人的に「バーニアが良く見える後方からのショット」がお気に入りです。

元ネタはかなり古い時代のものですが今見てもとても良いデザインの良キットだと思います。

塗装ガイド(塗装レシピ)

塗料メーカーは[C]クレオス[G]ガイアノーツで表記

立ち上げ塗装下地(白・グレー)=サーフェイサーEVOグレー・ヘビー(G)

白基本色=ニュートラルグレー1(G)

関節グレー=ニュートラルグレー3(G)

立ち上げ塗装下地(赤)=ブリリアントピンク(G)

赤基本色=ハーマンレッド(C)

立ち上げ塗装下地(青)=ニュートラルグレー5(G)

青基本色=コバルトブルー(G)

バーニア=EXシルバー(G)

肩塗分け=ニュートラルグレー2(G)

黒基本色=ニュートラルグレー5(G)

その他 タミヤスミ入れ・ブラック・グレー・ブラウン

コメント