SD 福岡νガンダムRX-93FFをエアーブラシによる全塗装で製作します。

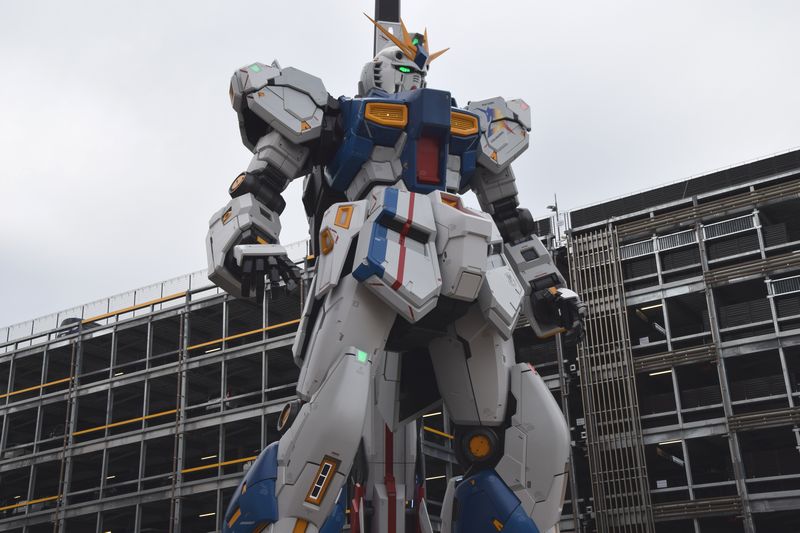

先日ららぽーと福岡に「実物大 νガンダム立像」を見に行ってきました。

実物は隣接する駐車場と比較しても巨大で発光や動きなど迫力はあるんですが・・・

「なぜか玩具っぽい?」不思議なガンダムです

当然ららぽーと福岡内の「GUNDUM SIDE-F」にも立ち寄り。

今回お土産として「SD福岡vガンダム」を購入しました。

福岡vガンダムは「EG」「SD」「RG」と3種類も発売されています。

本当は「RG」が欲しかったのですが、旅先で買うには箱がデカすぎるので断念。

「SD」を選んだ理由は「パッケージがめちゃくちゃかっこいい」からです。

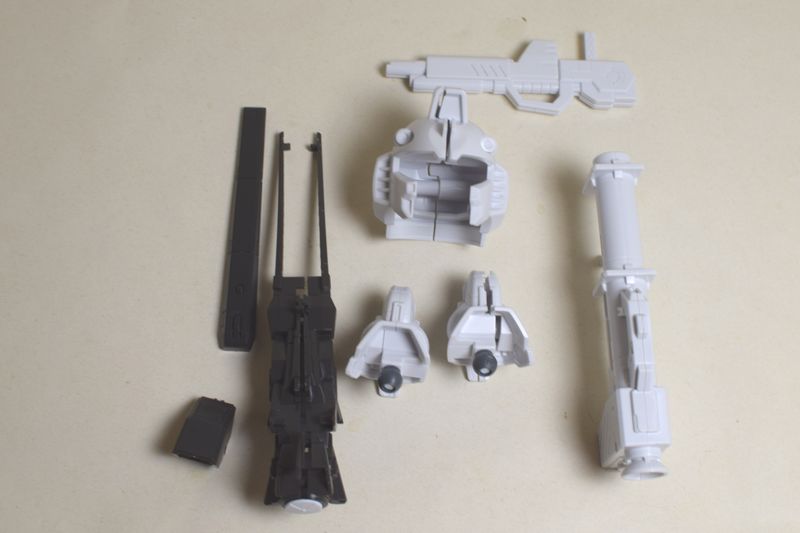

ベースがBB戦士No.387なので、通常のフィンファンネル等付属品も豊富。

新規に実像再現用の「平手パーツ」があるのもポイントが高いです。

ただし、「SD」ゆえの欠点「肉抜き穴問題」があります。

今回は「いろいろな種類のパテで肉抜き穴を埋める」をテーマに製作します。

- まずは仮組です

- 3種類のパテで肉抜き穴を埋めます

- ポリエステルパテで肉抜き穴を埋めます

- ポリエステルパテの整形をします

- UVレジンで肉抜き穴を埋めます

- パーツ複製による肉抜き穴埋め

- エポキシパテで肉抜き穴を埋めます

- エポキシパテの整形をします

- エポパテにはモーターツールを使おう

- USB電動ルーターは買ってもよい

- スジボリの彫り直しをします

- スジボリを追加します

- 細かい傷はラッカーパテで修正します

- 下地処理をします

- 塗装します

- 白色の塗装

- 下地色として白色を塗ります

- 赤の塗分け

- 赤色の塗装

- 黄色の塗分け

- 黄色の塗装

- 黒・青・グレーの塗分け

- 青の塗装

- 黒の塗装

- グレーの塗装

- 再度白の塗分けをします

- 再度白色の塗装

- エアーブラシによる再塗装

- センサー・カメラの塗分け

- センサー・カメラの塗装

- 武装の塗分け

- 武装の塗装

- ファンネルベースの塗装

- ベースジャバーの塗分け

- ベースジャバーの塗装

- 腕の塗分け

- 足裏等バーニアの塗分け

- その他の塗分け

- その他筆塗りでリタッチ

- 水性塗料による塗分け

- エナメル塗料による塗分け

- スミイレをします

- マーキングシールを貼ります

- オーバーコートをします

- 組立て完成です(レビュー)

- カラーガイド(カラーレシピ)

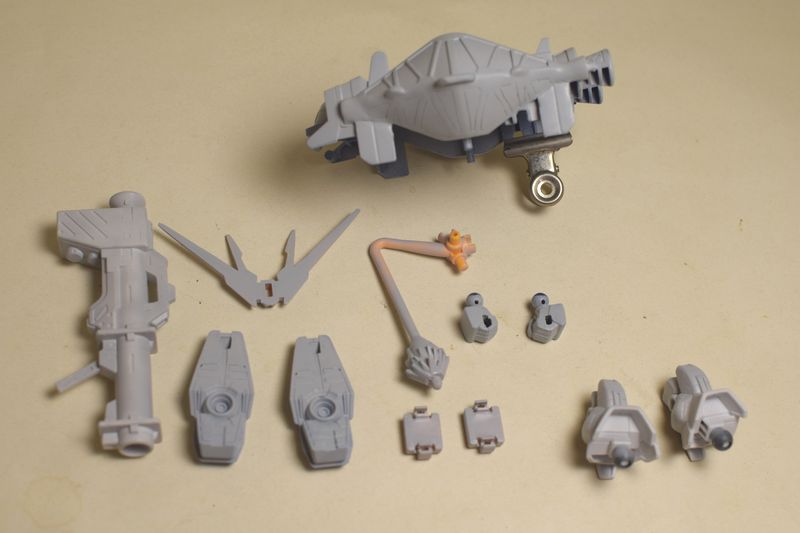

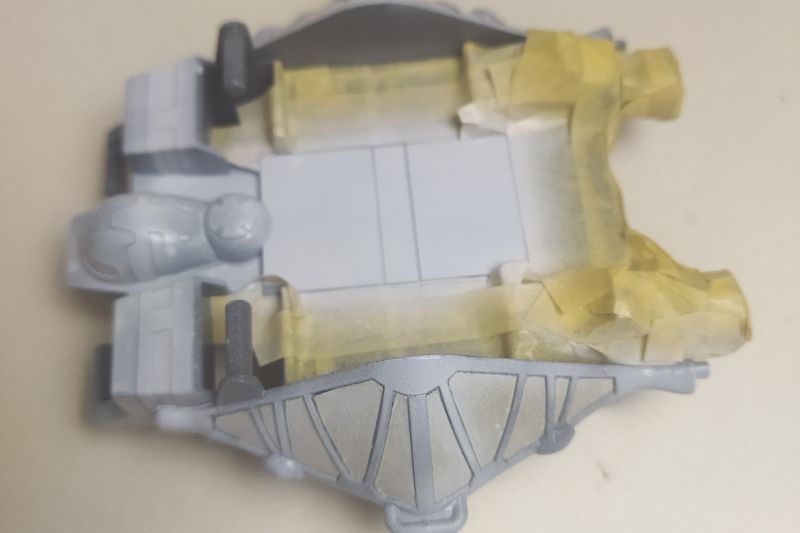

まずは仮組です

パーツ数は少なくすぐに組みあがります。

合わせ目は「頭部」と「脚部」と「武装」に出ます。

あとハメは不要ですので、消すのは難しくないです。

武装はど真ん中に合わせ目が来ます。

しかし「ペラペラのワンパーツ」よりは見栄えも良く好印象です。

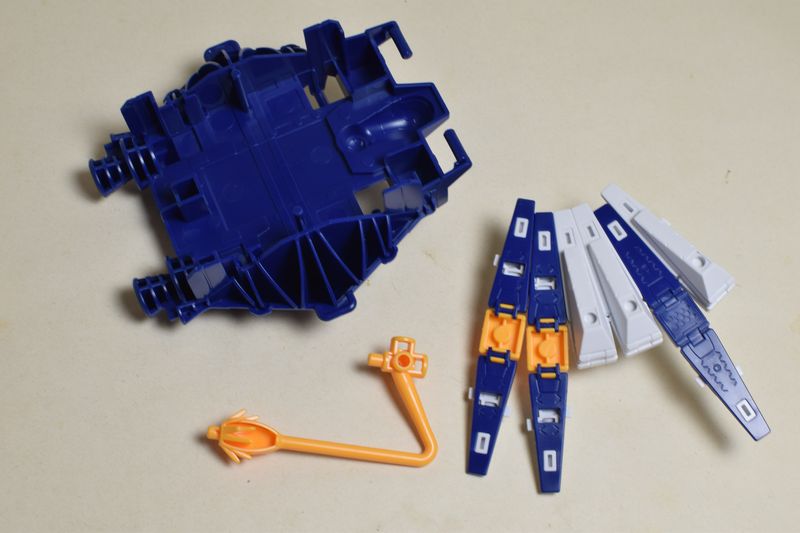

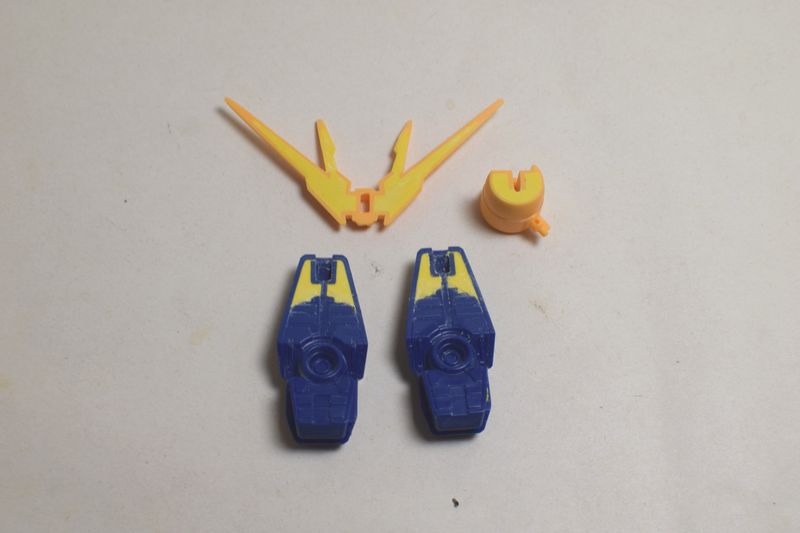

肉抜き穴はブレードアンテナ・ファンネル基部・ファンネル接続部が気になります。

ベースジャバーは豪快にワンパーツで「下面がほぼ骨組み」になっています。

その他足裏やハンドパーツなど各所に肉抜き穴がみられました。

また「ロングレンジフィンファンネル」は白黒2色のランナーです。

シールで塗り分けは再現できますが、塗装すると大変そうです。

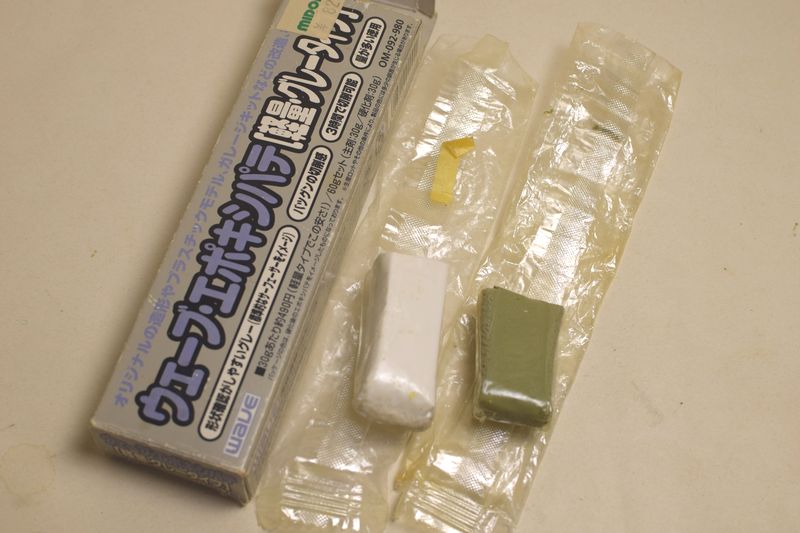

3種類のパテで肉抜き穴を埋めます

パテは種類により「それぞれメリット・デメリット」があります。

今回は「ポリエステルパテ」「エポキシパテ」「UVレジン」を使います。

肉抜き穴は基本的に「面積(体積)」が大きいです。

瞬間接着パテやラッカーパテ等はもう少し小さい面積を得意とするので今回は割愛。

ポリエステルパテで肉抜き穴を埋めます

ブレードアンテナ・脚裏・サーベル基部は「ポリエステルパテ」で埋めます。

ポリエステルパテは主剤(大)と硬化剤(小)を混合して使います。

パレットに「同じ長さ」を出して、ランナー等棒で混ぜると硬化が始まります。

混ぜる量はあまりシビアではないです。

硬化剤が多すぎると固まりにくい気がします。

ポリエステルパテのメリット

- 硬化が速い

- 硬くてもろいので切削性が良い

- 半流動性の液体を混ぜるだけなので、使いたい量の調整が楽

ポリエステルパテのデメリット

- 半流動性のパテなので、「多く盛って削る」のが基本

- 粘り気があるので盛り付け時に気泡が入りやすい

- もろいので、切削やスジボリなどで「カケ」が出来やすい

- 臭い

上記の特徴から「平面」や「なだらかな曲面」に適しています。

ポリエステルパテの整形をします

サーベル基部はメンタムを塗ったランナータブを埋め込み硬化後撤去。

普段足裏の肉抜き穴は「基本的に見えないので放置」します。

ただし、今回「ベースジャバーに寝そべらしたい」ので埋めてみました。

とりあえずの処理(モールド彫り込まない)なので切削性を優先します。

パテは粘度が高くを盛りつけると生クリームのような角が立ちます。

切削性はよいのである程度の形状までナイフでサクサクと切り出しました。

あとは#240番のヤスリで形を整え、#400番までかけて仕上げます。

カケやスキマなどがある場所は再度パテを盛り付け。

パテどうしの食い付きはよく、使う量も調整しやすいのが良いです。

UVレジンで肉抜き穴を埋めます

ファンネル接続部・ファンネルエフェクトパーツは「UVレジン」で埋めます。

UVレジンのメリット

- 流動性が高いの「型取り」への充填が容易

- ライトを当てるまで硬化しないのでゆっくり作業できる

- 硬化が速く硬化後の切削性も良好

- 入手性が良い

UVレジンのデメリット

- 粘度がゼロなので盛り付けができず使える場所が限られる

- 浸透力が強くプラにダメージが入りやすい

- 塗料が食い付かないので塗装にはプライマーが必須。

フェンネル接続部は比較的狭くて平たい形状です。

また接続部に「可動のためのクリアランス」が必要になります。

そこで削り出しをせずに形状を出すため組み立てた状態でUVレジンを充填しました。

しかしながらこれは失敗でした。

UVレジンは流動性が高く、硬化時に発熱収縮します。

プラモデルの可動部は目に見えない傷(クラック)が発生しやすいです。

(「パチン」と言う音がする時は「既にクラックは発生している」)

UVレジンはクラックに浸透しやすく、結果接続部の受けが割れまくりました。

ここはポリエステルパテの方が良かったかもしれません。

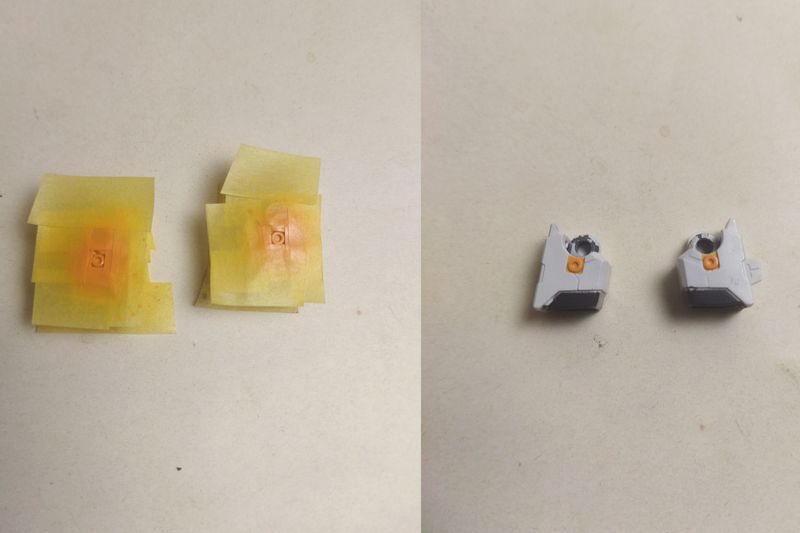

パーツ複製による肉抜き穴埋め

ファンネルエフェクトは上半分のみ造形があり下半分は格子状になっています。

SDなどパーツ数を減らした1パーツ構成の安価なキットでよく見られます。

下半分をパテで形状出しするのはかなり難易度が高いです。

そこで、まず上半分を「お湯プラ」で型取りをします。

次に型にUVレジンを流して上からパーツかぶせ蓋をします。

最後にUVライトで硬化させれば簡単に複製できます。

個人的に「パーツ複製」がUVレジンを使う一番のメリットだと思います。

UVレジンは粘り気がありますが硬さもあるので、プラに近い感覚で整形できます。

ナイフの通りもよくバリもヌルヌル切り出せます。

#240番のヤスリやナイフによるカンナ掛けで表面の処理していきました。

エポキシパテで肉抜き穴を埋めます

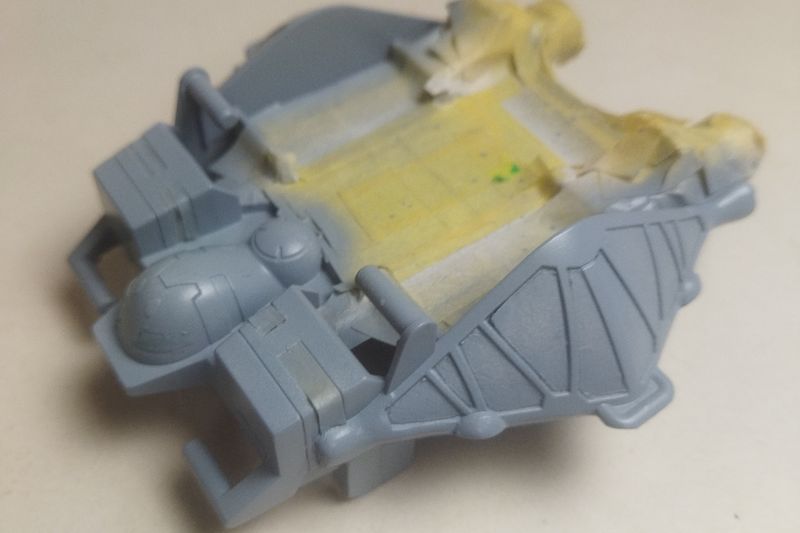

ベースジャバーの下半分とハンドパーツの肉抜き穴はエポキシパテで埋めました。

エポキシパテは主剤と硬化剤を同量切り出し、よく練り込んで使います。

しっかり混ざっていないと硬化不良が起きるので準備に意外と時間がかかります。

また体質によってはアレルギー反応がおきることもあります。

アレルギーは一度閾値を超えると治らないので手袋はしましょう。

エポキシパテのメリット

- 粘度が高く盛り付けの際にも「形状出し」ができる

- ゆっくり硬化するので半硬化時に「彫刻」など細かい形状出しもできる

- 完全硬化後はかなり硬いのでスジボリやナイフによる彫刻もできる

- プラやパテへの食いつきが良く「カケ・剥がれ」など事故が起きにくい

エポキシパテのデメリット

- 完全硬化まで時間がかかる

- 混ぜた時点で意外と硬く形状だしにコツがいる

- 完全硬化後は硬く粘りがあるので「削り出し」が難しい

- 固形物を混ぜるので「硬化不良が起きやすい」

- 量の調整が難しい

- 密度が高いので重い

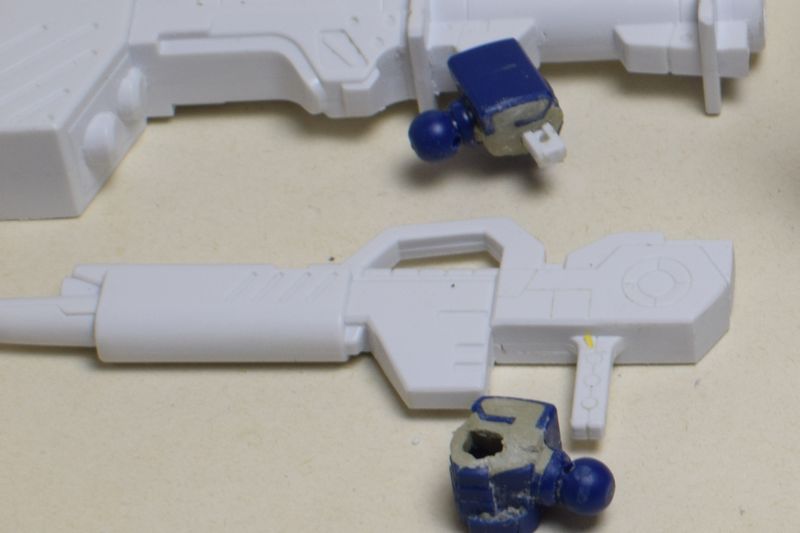

エポキシパテの整形をします

エポキシパテを肉抜き穴に詰め込みます。

なるべく少量のパテを盛って調色スティックなど金属ヘラで押し込んでいきます。

ハンドパーツは「武器が持てる様に接続穴が必要になります」

プラ板を「グリップの大きさ」に切り出して、スペーサーを作ります。

スペーサーにメンタム(グリス)を塗ってハンドパーツに差し込み。

スペーサーごと肉抜き穴にパテを詰め込みます。

盛り付けすぎないようはみ出したパテはナイフなど都度切り出します。

金属ヘラやナイフにパテが引っ付く場合は「水(アクリル溶剤でも可)」に浸して作業。

エポキシパテはあまり引け(縮ま)ないので盛り付け時になるべく形状出ししておきます。

2時間ぐらい乾燥させると「半硬化」します。

この時点でナイフの通りは良く「彫刻」や「押し出し」の加工に適しています。

ただし、硬さはないのでヤスリ掛けなど「削り」の作業は難しいです。

スペーサーはこの時点で抜き取ってしまいます。

ナイフやノミなどを使って「細かい彫刻」や「凹モールドのスタンプ」などしておきました。

12時間ぐらい乾燥させると「完全硬化」します。

ハンドパーツなど平面は金属ヤスリでゴリゴリ削って形状出ししました。

混ぜ込み不足による硬化不良が出来た箇所は再度パテを盛りつけ修正しました。

エポパテにはモーターツールを使おう

完全硬化後のエポキシパテは「硬く」「削りカスが細かい」のが難点です。

またパテの粘り気で表面が潰れやすくヤスリを当てると「つるつる」になってしまいます。

表面が平滑すぎると「やすりの目」が入らなくなり「削りシロ」がでなくなります。

荒めの金属やすりで「傷を付けながら」削ることもできますがとにかく手間がかかります。

そこで広い曲面などは「モーターツールを使った削り出し」がおすすめになります。

モーターツールはUSB式電動ルーターに砲弾型金属ビット(先端工具)を付けて使います。

「ルーター」は原則 平面に対して線(または点)状にしか接しません。

そのため削り粉を常に排出でき「目詰まり起きにくい」が長所です。

(ヤスリは「面で接する」ので削り粉の逃げ場がなく目詰まりが起きやすい)

ビットを優しくパテ面にあてながら「皮むき」の要領で削っていきます。

回転数はなるべく上げて切り込み量(押し付ける力)は少なくしましょう。

「刃を細かい間隔で数多く切削面に当てる」ことにより、表面が綺麗に仕上がります。

エポキシパテがいくら硬くても「高速回転する金属片」より硬いことはありません。

サクサクと削れ、意外と細かな部分まで削り出しできます。

キットのプラスチックが見えるまでなるべく滑らかな曲面になるよう削り込みました。

ただし、「削り粉が大量に舞い上がる」のでマスクは必須です。

最後にスポンジヤスリ#400で傷を消して仕上げとしました。

USB電動ルーターは買ってもよい

先述しましたがルーターは「やすりとは全く違う加工」ができます。

また、ネット通販なら2000円台で先端工具付きのものも買えます。

今回の様に「プラモデルの改造」程度なら高級なルーターの必要性も低いです。

「2万~6万円の高トルク高精度のルーター」はそもそも用途が違うので不要です。

(「アクリルやガラスの加工」「彫金」「彫刻・絵付け」が必要なら要検討)

ただし「ちょっとしたプラモデルの工作」にルーターがあるととても便利です。

「パテの削り出し」や「パーツ裏のダボを削りとる」など、ないと大変な作業です。

価格が手頃なら1本持っておいても良いでしょう。

スジボリの彫り直しをします

SDはパーツ分割が少なく「塗装による塗分け」が多くなります。

肩などの「バーニアモールド」は「成型の抜き」の関係でエッジが甘いです。

そこでホーリー0.1mmを使ってフリーハンドで彫り直しました。

逆エッジにスジボリを入れると塗分けのガイドにもなります。

すこしメンドクサイですが、塗装する場合はおすすめの工作です。

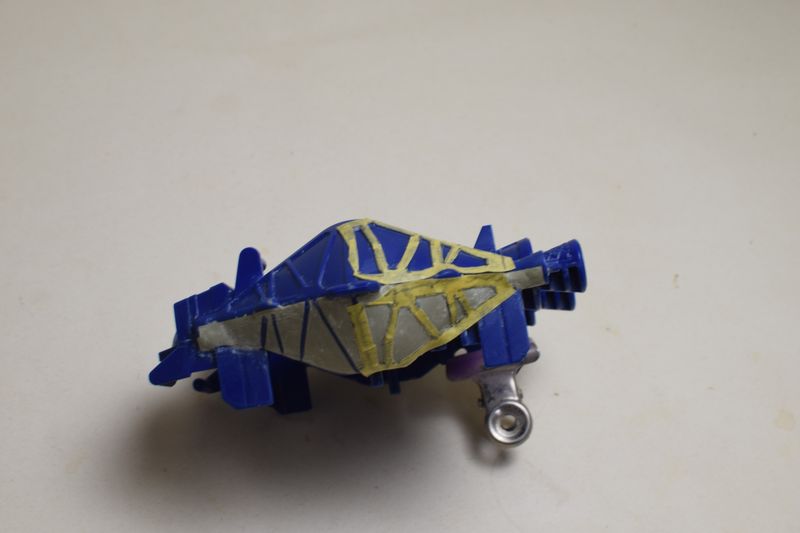

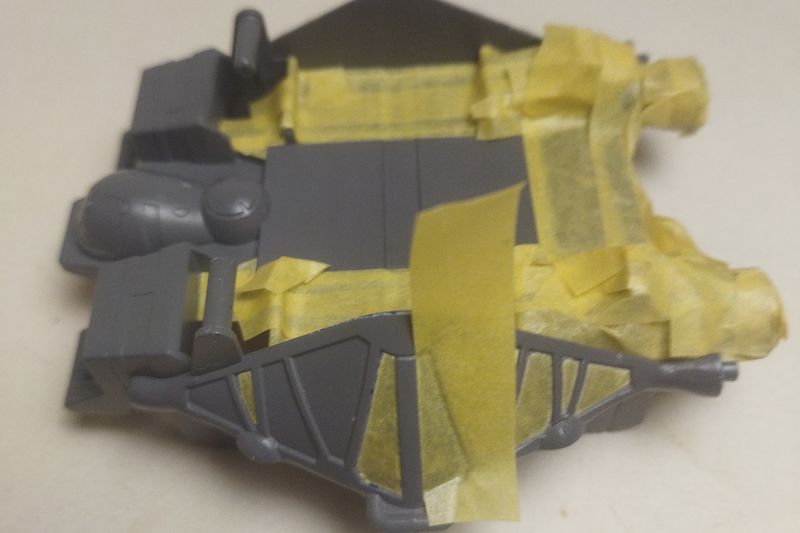

スジボリを追加します

ベースジャバーの下半分は肉抜き穴を埋めてつるつるの状態です。

そこで「トラスモールド」をスジボリで再現することにしました。

まず本体上半分にマスキングテープを貼ります。

爪楊枝でテープをモールドに押し付け、更にペンでなぞって写し取ります。

テープは一度剥がしてマットに貼り直しナイフでカット。

トラスの中空をくりぬいた「ステンシル」を作っておきます。

反転させて下半分のパテの上にステンシルを貼り直し、シャーペンでトレス。

エポキシパテはねば硬いので、シャーペンの芯でもある程度凹みます。

ステンシルを外して、トレス線を目印にモールドを彫っていきます。

ナイフの直進性を活かして「切るように」フリーハンドでスジボリします。

「軽い力で押しつけて切る」とあまりラインがよれることもないです。

ある程度深さを稼いだら「ホーリー0.1mm」でスジボリを整えます。

エポキシパテはプラより柔らかいので、スジボリを入れるのは楽だと思います。

さらにトラスモールドは彫り込んで「段落ち」させると完成度はあがります。

しかしながら加工難度と手間は桁外れに上がるので今回は塗装表現のみとしました。

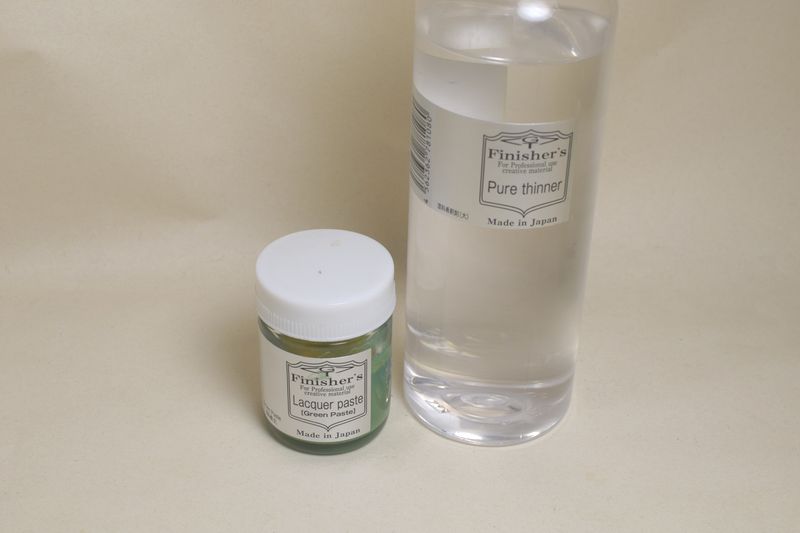

細かい傷はラッカーパテで修正します

「盛り付けるタイプのパテ」は表面処理をしても細かな歪みやスキマが残ります。

同種類のパテで埋めても再度「パテの盛り付けによる不具合」が出ることが多いです。

細かい傷はラッカーパテ(溶きパテ)で埋める方が楽だと思います。

そこで「フィニッシャーズのラッカーパテ」がおすすめです。

乾燥も早く、ピュアシンナーで硬さの調節も出来き、ある程度盛り付けもできます。

乾燥後の切削性も良く、水砥ぎをすれば「つるつるの表面」になります。

ビン入りなので適切に保存すれば長く使用できるのも魅力です。

下地処理をします

まず全てのパーツにサーフェーサーを吹き付けます。

パテとプラは「塗料の食い付きが違う」ので、厚吹きしても「発色の差」がでます。

サフは体質顔料を含むので比較的楽に均一な質感と色味の表面が作れます。

体質顔料は無色ですが「安く」「でかく」「切削性が良い」がメリット。

特に安価なので塗料の増量剤として着色を目的としない下地塗料には最適です。

一応「色を均一にする」なら塗料を厚く吹けばいいのですが・・・

パテを使う場合素直にサーフェーサーを吹いた方が良いと思います。

今回は「タミヤ・プライマーサーフェーサー」を使用しました。

サフを吹くと「ヒケ」「合わせ目」「パーティングライン」が見つかります。

都度やすり掛けやラッカーパテの盛り付けなどして修正していきました。

今回は3回程修正とサフ吹をしています。

正直めんどくさい処理ですが塗装するとやり直しはさらに手間がかかります。

「焦らず」「ある程度」を意識して処理しましょう。

(私は2週間10回ほど磨いたり盛ったりしていました)

塗装します

白色の塗装

白基本色「ニュートラルグレー1」少し濁ったほぼ白色でベタ塗します。

砂吹・発色・仕上げと乾燥時間はほぼ置かずパーツに廻し吹きしました。

発色はよく「つや有り」で仕上がるのでとても使いやすい塗料です。

下地色として白色を塗ります

赤・青・黄のパーツも下地色とし「ニュートラルグレー1」を吹き付けます。

「ロングレンジフィンファンネル」も黄・赤の塗分けがあるので白色に。

ほぼ全パーツ白色にするので日付を分けて少しづつ塗装しました。

赤の塗分け

股間は逆エッジの底までマスクが必要です。

「エッジでテープを曲げる」とテープが引っ張られ浮く危険性があります。

そこでテープは曲げずに使用しスキマはゾルで埋めるようにマスクしました。

リアアーマーは普通に細切りテープでマスク。

ロングレンジフィンファンネルの黒パーツは「黄色の下地を残す」ため

大雑把にマスキングしておきます。

腰のフロントアーマーの「赤ライン」も塗装で表現するためマスキングしました。

赤色の塗装

赤基本色「ハーマンレッド」をベタ塗り。

下地を白にしているので、薄く重ねても発色します。

10分ほど乾燥させたら、マスクは剥がしてしまいます。

当然塗り漏れはありますので筆塗りでリタッチ

モールドや逆エッジがあるので、意外と塗分けは簡単でした。

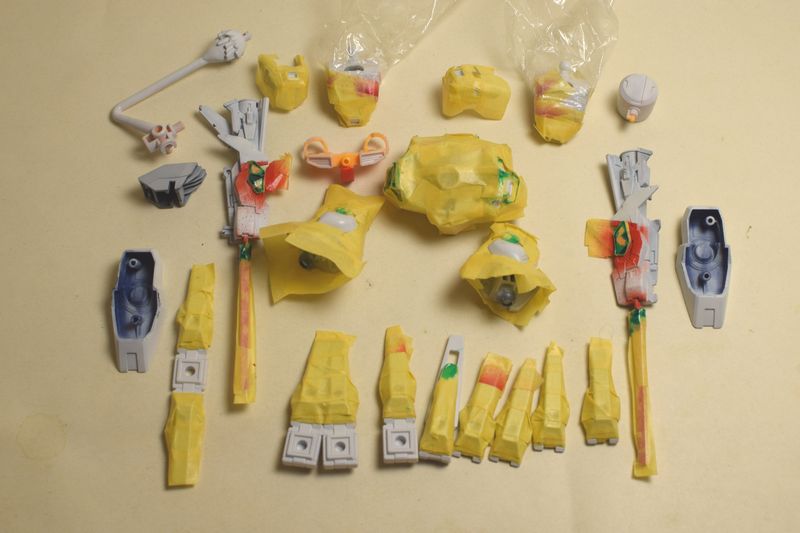

黄色の塗分け

膝と腰アーマーの四角ノズルは凸パーツになります。

そのためエッジでテープを曲げると、テープが浮く可能性があります。

テープは貼りっぱなしにして、裏側をゾルで埋めました。

ロングレンジフィンファンネルは先に塗った赤と白部分を丁寧にマスク。

肩アーマーや前腕はノズルとマーキングがかなり細かいです。

一応マスキングで塗り分けましたが、筆塗りでも良いかもしれません。

私はマスキングだけで8日間ぐらいかかりました。

黄色の塗装

黄基本色「ビビットオレンジ」をベタ塗り。

塗料の発色はよく下地が白色なので、ほぼ一発で塗装完了。

マスキングは時間経過でテープが浮いてきます。

エアブラシ塗装にこだわらず「適宜筆塗り」した方が良かったかもしれません。

黒・青・グレーの塗分け

塗分けの黄色をマスキングしていきます。

フィンファンネル基部は直線のみなので、細切りテープで。

四角の凸モールドもサイズを合わせたテープでマスキングしておきました。

同様につま先も細切りテープでマスキングします。

ロングレンジフィンファンネルのパック部分は「細かい凹モールド」です。

テープを貼ってパーツ上でカットしてマスクしました。

同様にふくらはぎのノズルなどもモールドに合わせて、パーツ上でテープをカット。

フィンの部分は直線部分をテープで覆ってスキマはゾルで埋めます。

ファンネル基部は凸部分のみ黄色です。

細切りマスキングテープで大雑把マスクしてグレーの塗装に備えました。

武装類の白パーツもマスキング。

バズーカなどクランクモールドはテープを貼りながら「現物合わせ」でカット。

「ハサミを使う」とパーツに貼らず「空中で作業」できるので便利です。

青の塗装

白パーツは先に塗装した赤色や黄色でまだらになっています。

青色の発色は強いですが念のためニュートラルグレー1を下地として吹きました。

青基本色「ウルトラブルー」ど真ん中の青色をベタ塗り。

1度ブライトロイヤルブルーを吹いきました(下写真)が、明度が高すぎるのでボツ。

ウルトラブルーは「基本色」なので凄く玩具ぽくみえます。

ただし、「実物も巨大構造物のわりに玩具っぽい」ので再現度は高いと思います。

写真にはないですが腰フロントアーマーのマーキングも忘れず塗りましょう。

黒の塗装

黒基本色「ニュートラルグレー5」やや濁りのある黒色を選択。

ランドセル・ロングレンジフィンファンネル・ハンドパーツをベタ塗り。

ここは「タイヤブラック」や「履帯色」など純色じゃない黒なら何でもいいです。

グレーの塗装

グレー基本色「ニュートラルグレー4」やや彩度明度の低いグレーを選択。

ファンネル基部の黄色との塗分けでベタ塗り。

ベースジャバーの「トラス内側」も暗くしたいので、先に全面グレーにしておきました。

胸ダクトの黄色パーツはフレームも兼ねています。

ダクト部分だけ大雑把に覆ってグレーを吹いておきました。

再度白の塗分けをします

胴体青色の脇腹・ランドセル・ハンドパーツの甲をマスキングします。

股間の「vモールド」も赤色から黄色の下地のためマスク。

ロングレンジフィンファンネルも青の部分に備えてマスクしました。

再度白色の塗装

白基本色「ニュートラルグレー1」でベタ塗り。

発色がよいので黒色・青色・赤色でも一層で白色になります。

エアーブラシによる再塗装

股間のVパーツは「ビビットオレンジ」

ロングレンジフィンファンネルの天面「ウルトラブルー」

このキットは塗分けがかなり多いです。

塗り漏れ・塗り忘れは必ず発生するのでめんどくさがらず処理しましょう。

センサー・カメラの塗分け

おでこ・襟足・両ひざのセンサーカメラをマスクします。

おでこは「凸モールドの底面以外」をマスクするのでとても難しい作業でした。

センサー・カメラの塗装

下地塗装として「EXシルバー」を吹いておきます。

センサーは「クリアグリーン」「クリアレッド」のキャンディー塗装。

クリアーは「粒が飛ぶ」と修正が難しい(無理)です。

「吹き始めと吹き終わりのミストを当てない」など対策はありますが・・・。

カメラ等は「塗装ではなくシールで処理」する方が楽で綺麗かもしれません。

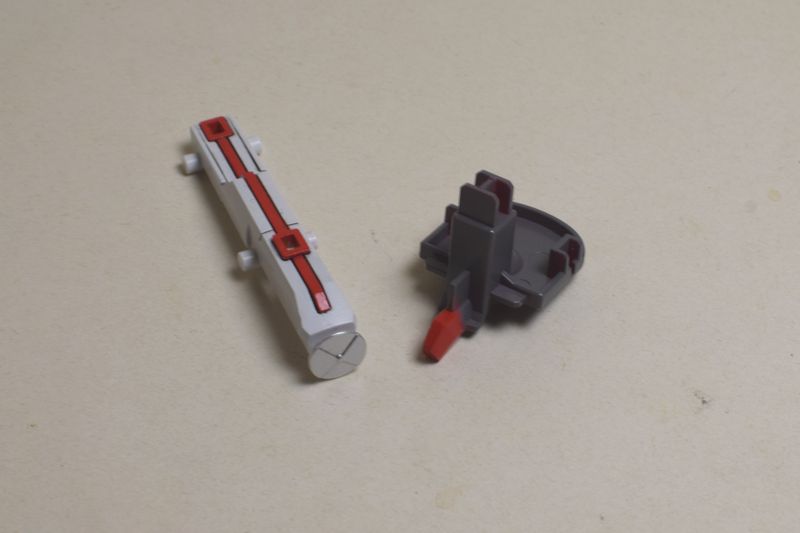

武装の塗分け

ライフルとバズーカの白部分をマスクします。

説明書は福岡ガンダム用なので通常武装などの塗分け図がありません。

ネットなどで元キット(no.387)の公式作例を参考にしました。

武装の塗装

武装青色「アイアンブルー」やや暗めの紺色をベタ塗り。

本体と同じ鮮やかな青色だと「玩具の武器」に見えます。

「やや重い色を表現したい」ので彩度・明度の低い色を選択しました。

ファンネルベースの塗装

黄色一色では寂しいのでグラデーション塗装をします。

「クリアーオレンジ」でシャドーを吹き付け。

「とげとげの裏側から」ブラシのあてる方向を限定して吹き付けました。

このままではコントラスト(明暗差)がないのでハイライトを加えます。

エナメル・ホワイトを筆塗りで「光の当たる場所」を塗ります。

そのままでは「くどい」ので、溶剤を含ませてぼかしていきました。

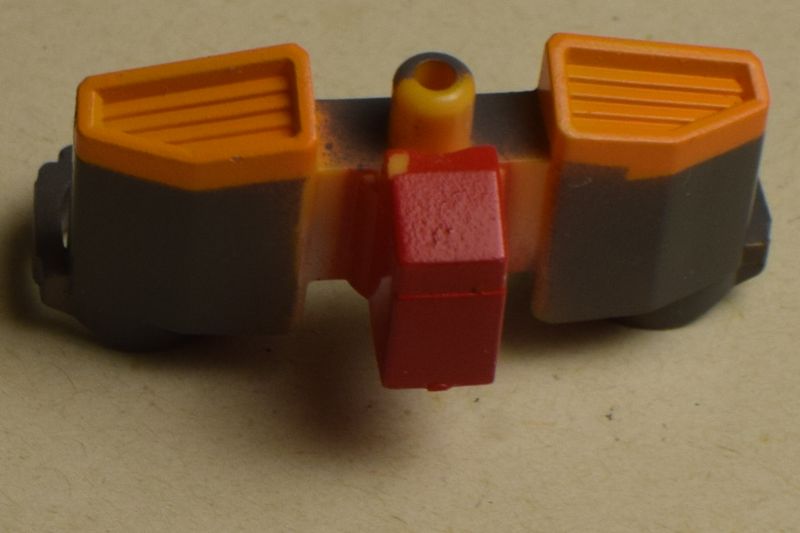

ベースジャバーの塗分け

ベースジャバーは濃いグレーと明るいブルーグレーのツートーンです。

マスキングは狭い方や凹面の方が作業は楽になります。

まずは影色グレー「ニュートラルグレー4」で全体をベタ塗りしておきます。

ちなみに顎の赤パーツの影色にも使うのでまとめて作業すると効率的です。

トラス部分の内側(濃いグレー)を残すためマスキングします。

パーツにテープを貼ってパーツ上でカットしていきます。

なるべくカット部分を減らしたいのでテープを1辺に貼り、角からカット。

それでもトラスは多数なのでかなり時間がかかりました。

ベース部分は白色の塗分けは細切りマスキングで形状をだします。

その他部分もテープで覆ってマスキングしました。

ベースジャバーの塗装

白色「ニュートラルグレー1」を吹き付け。

白は濃いグレーと同じ無彩色の色なので意外と簡単に発色しました。

コクピット横のマーキング部分とキャノピーはマスクせず吹き付けました。

白を吹き付けたら「ベースとマーキング」をテープでマスク。

キャノピー「蛍光イエロー」を吹き付け。

ここはクリアイエローや青金色でも良いかもしれません。

手持ちの「明るい黄色」を塗りましょう。

下地を白にしているので、割と綺麗に発色してくれました。

キャノピーと機首のマーキングをマスクしたら機体色を塗っていきます。

ベース機体色「グレーFS36320(307番)」青味のあるグレーを選択。

米軍航空機色で飛行機モデルにも使えるのでお勧めです。

最後にキャノピー周りの縁取りをエナメルブラックで筆塗りしておきました。

腕の塗分け

腕は白一色なので、塗装で情報量を増やします。

肘の丸モールドと袖口の接続部をマスキング。

丸モールドは「ビビットオレンジ」

袖口は「ニュートラルグレー5」でエアブラシ塗装しておきました。

足裏等バーニアの塗分け

今回ベースジャバーに乗せた時足裏がしっかり見えてしまいます。

赤一色だと地味なので頑張って塗り分けしました。

足裏6.5mmはサークルカッターでバックパックの4mmは専用シールを使用。

下地にEXシルバーを吹き「クリアレッド」でコート。

メタリックレッドにしてみました。

その他の塗分け

ある程度塗装が済んだら一度大雑把に組立ます。

完成時に気になる部分や塗り漏れがあったのでエアブラシで塗り分けます。

ロングレンジフィンファンネルの基部はシルバーに。

顎の赤パーツは影色としてニュートラルグレー4にしておきました。

その他筆塗りでリタッチ

ここまではマスキングによるエアブラシ塗装をしてきました。

当然ながらはみだしや塗り漏れが多数あります。

パーツをよく見ながら面相筆で少しずつ再塗装(リタッチ)します。

モールドを彫り直しているので、筆塗りは比較的楽です。

きちんとしたリタッチは模型の完成度に関わるので焦らず作業しました。

水性塗料による塗分け

細かい部分の塗分けは水性塗料の筆塗りで行います。

水性塗料は下地がラッカー系なら拭き取りによる修正ができます。

まず「薄めたマジックリン」をつけたフィニッシュマスターを用意。

はみ出した箇所をしっかりこすれば、水性塗料だけを落とせます。

筆塗りはミスタッチ(関係ない部分に塗料がつく)が多くなります。

修正の出来る水性塗料はとても便利です。

足裏モールド・肘と膝の丸モールド・バルカンは「ガンダム・エアリアルグレー」

足裏バーニア外側は「黒鉄色」を使用しました。

エナメル塗料による塗分け

さらに狭い箇所はエナメル塗料の筆塗りで塗り分けます。

エナメル塗料は溶剤に溶けやすく「さっと拭くだけ」で綺麗に落ちます。

水性塗料の上からでも完全乾燥していれば塗装できます。

「線や境界を出したい場合」は水性塗料より使いやすいと思います。

黄色バーニア底面やヘッド部ダクトは「ジャーマングレー」を使用。

かなり暗いグレーなので「くどくない黒色」として使えます。

スミイレをします

タミヤ・スミイレブラックで全体のスミイレをします。

意外とモールドが細かいので少しずつ作業してかなり時間がかかりました。

拭き取りはフィニッシュマスターを使用し拭き漏れがないように注意。

赤部分だけ「スミイレ・ブラウン」を使用。

赤に黒色は「色相が離れすぎて浮く」の近似色の茶色はおすすめです。

スミイレのコツは「一度完全に目を離す時間を取る」ことだと思います。

マーキングシールを貼ります

肩アーマーとシールドは付属のシールを貼ります。

肩アーマーは段差をまたぐので竹串などでしっかり密着させます。

「シールは硬い」のでソフターなどでなじませるのはほぼ不可能。

正直「シールのメリット」が私的(作る側)には感じません・・・。

ゴリラ(乱暴に扱う)でも千切れない(クレームがない)のはわかりますが。

オーバーコートをします

塗装のリタッチを誤魔化すのと塗分けの艶を調整するため半ツヤでコート。

「EXセミグロスクリアー・プレミアム」を吹き付けます。

一度目は遠目から砂吹。2層目はしっとり濡れる程度に吹き付け。

塗装直後はしっとり濡れてつや有りに見えます。

しかしながら、乾燥後は「しっかりしたつや消し」になりました。

セミグロスを名乗ってますが、グロス感はほぼゼロです。

組立て完成です(レビュー)

各パーツを組立て完成です。

足の付け根を大きく広げれば膝のランプもしっかりみえます。

ロングレンジフィンファンネルが「支え」になるので立ちポーズは安定します。

ロングレンジフィンファンネルは短縮してガンモードのギミックもあります。

ただし、重心が前方になるのでベースは必須です。

腕に懸架してライフルのようにも構えられます。

このキットの魅力は「ノーマルvガンダムのオプションがフルで付く」ことです。

やはりフィンファンネルがあってこそのvガンダムです。

vガンダム代名詞の武装「バズーカが付属」するのもグッド。

ファンネルには変形ギミックがあります。

ビームエフェクトで本体に固定して展示も出来ます。

「平手のオプションが付属する」のもとても良いです。

平手ならベースジャバーも無理なく搭乗が可能です。

プレイバリューはかなり高いキットだと思います。

ただし「塗装が難しすぎ」ます。

お土産ならEGできればRGをお勧めします。

カラーガイド(カラーレシピ)

塗料メーカーは[C]クレオス[G]ガイアノーツで表記

比率は先頭のベースカラーから色味を調整しつつ調色しています。

白基本色=ニュートラルグレー1(G)

赤基本色=GXハーマンレッド(C)

黄基本色=ビビットオレンジ(G)

青基本色=ウルトラブルー(G)

黒基本色=ニュートラルグレー5(G)

関節グレー=ニュートラルグレー4(G)

メタリックグリーン=EXシルバー(G)→クリアグリーン(C)

メタリックレッド=EXシルバー(G)→クリアレッド(C)

武装青色=ダグラムカラー・アイアンブルー(G)

ベースジャバー基本色=グレーFS36320(C307番)

ベースジャバー影色=ニュートラルグレー4(G)

ベースジャバーキャノピ=蛍光イエロー(G)

足裏グレー=水性・ガンダム・エアリアルグレー(C)

バーニア黒=水性・黒鉄色(C)

ヘッド影色=エナメル・ジャーマングレー(TE)

コメント